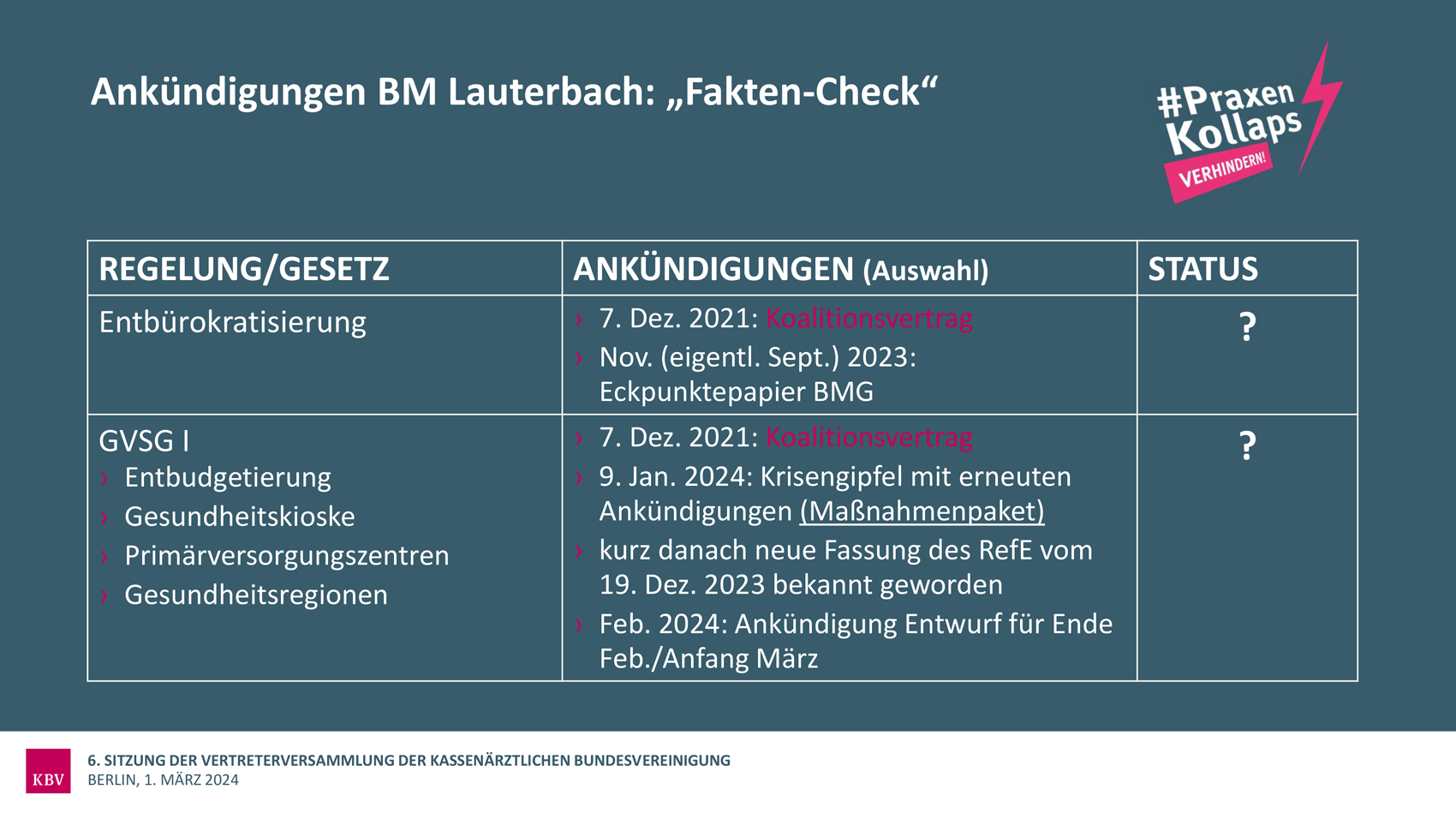

Sie sehen: Wir haben nichts, womit man arbeiten kann. Langsam wird die Zeit der Ampelkoalition knapp. Das hat auch der Gesundheitsminister gemerkt und will jetzt Tempo machen, indem er sieben Gesetzentwürfe bis Ende April durchs Kabinett bringen will.

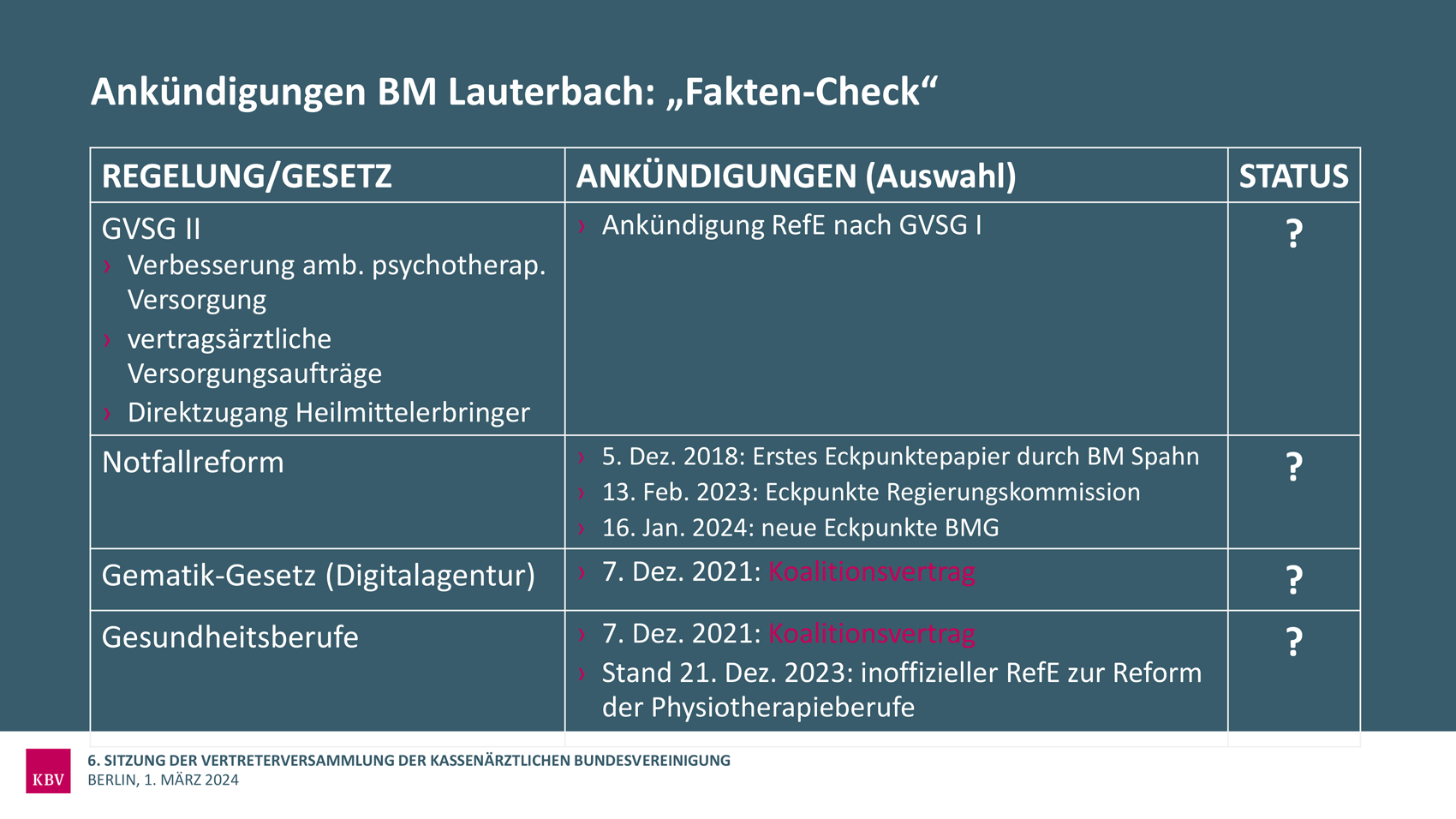

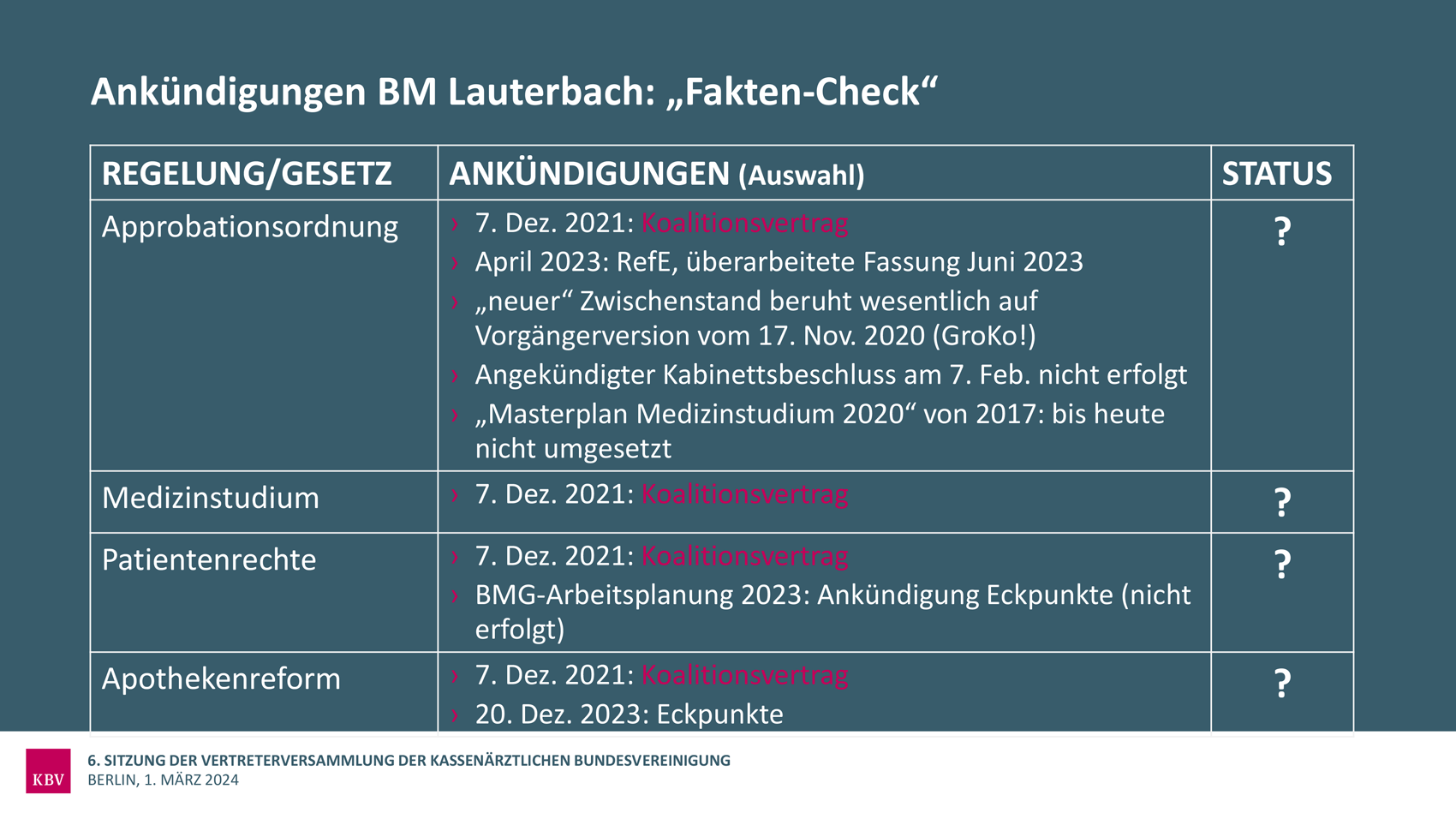

Dazu gehören das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, das Medizinforschungsgesetz, eine Apothekenreform, das Gesetz zur Regelung der Nachfolge der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das Gesetz für die Errichtung einer Digitalagentur, das Physiotherapeutengesetz und „last not least“ das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz I.

Mit Letzterem soll nun endlich die Entbudgetierung des hausärztlichen Versorgungsbereichs kommen, verknüpft mit – möglicherweise, noch wissen wir es nicht mit Sicherheit – einer weitergehenden Reform hausärztlicher Vergütungsmodalitäten, Stichwort Jahrespauschale et cetera. Außerdem in diesem Gesetz angekündigt sind die Gesundheitskioske, mutmaßlich ein Grund, warum der Referentenentwurf so lange auf sich warten lässt. Dabei hätte man, wie Andreas Gassen bereits ausgeführt hat, die hausärztliche Entbudgetierung ohne jedes Junktim längst an und für sich regeln können. Aber so verschafft der Minister sich Zeit.

Die Aussage von Herrn Lauterbach, man habe sich abgesprochen, das eine mit dem anderen zu verbinden, ist Augenwischerei und nichts weiter als eine Hinhaltetaktik. Um es noch einmal in aller Deutlichkeit zu sagen: Seitens der KBV gibt es kein Junktim für die hausärztliche Entbudgetierung. Es gibt aus unserer Sicht keinen Grund, diese nicht endlich umzusetzen! Gekrönt wird diese Hängepartie nur noch von den unverschämten Einlassungen des Verbands der Ersatzkassen (vdek), dessen ehrenamtlicher Vorsitzender wörtlich von „Entbudgetierungsmist“ gesprochen hat. Andreas Gassen hat sich hierzu bereits geäußert, dem ist nichts hinzuzufügen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Reform der Akut- und Notfallversorgung ist ein weiteres Vorhaben, das in der politischen Dauerschleife festhängt – übrigens schon seit mehr als zehn Jahren unter wechselnden Regierungskoalitionen. Eine Reform ist überfällig, auch, um die entsprechende Versorgung der Menschen vor Ort überhaupt aufrechtzuerhalten. Die neuesten Eckpunkte des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) geben immerhin Anlass zur Hoffnung, dass den Belangen des KV-Systems und dem Kooperationserfordernis zwischen Krankenhäusern und vertragsärztlichen Strukturen stärker Rechnung getragen wird, als es bisher der Fall war. Auch zu diesem Thema haben wir als KBV/KV-System schon lange ganz konkrete und umsetzbare Vorschläge gemacht. Völlig illusorisch ist hingegen eine konkrete regionale Planung von Strukturen, so lange nicht klar ist, was eine Krankenhausreform faktisch an Standortveränderungen mit sich bringt.

Mit dem Urteil des Bundessozialgerichts zur Sozialversicherungspflicht im ärztlichen Bereitschaftsdienst ist ein zusätzlicher Stolperstein hinzugekommen. Zwar liegt die schriftliche Urteilsbegründung mittlerweile vor, sie hat jedoch keine Entspannung gebracht. Nach wie vor handelt es sich um eine Einzelfallentscheidung, eine darüber hinausgehende Beurteilung bleibt abhängig von der konkreten Ausgestaltung des Dienstes durch die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung (KV). Das Urteil hat in einigen KVen bereits zu weitreichenden Konsequenzen geführt, mit Auswirkungen sowohl auf die dienstverpflichteten Ärztinnen und Ärzte als auch die Bürgerinnen und Bürger und deren Versorgung.

Es wäre mehr als ein Kollateralschaden, wenn die teilweise sehr umfang- und auch erfolgreichen Maßnahmen der KVen zur Restrukturierung der Akutversorgung in den letzten Jahren wegen mangelnder Rechtssicherheit rückabgewickelt werden müssten. Wir haben uns deshalb zum wiederholten Mal an das zuständige Bundesministerium für Arbeit und Soziales und an das BMG gewandt mit der Bitte, eine Ausnahmeregelung von der Sozialversicherungspflicht für Ärztinnen und Ärzte im Bereitschaftsdienst, analog zur Regelung für die Notärzte im Rettungsdienst, im SGB IV zu verankern. Wir brauchen hier unbedingt eine pragmatische und rechtssichere Lösung, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der noch ausstehenden Reform der Notfallversorgung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt auch Themen, bei denen sich etwas bewegt, und das möglicherweise sogar in eine positive Richtung. Noch erstaunlicher ist, dass uns die entsprechende Nachricht aus Brüssel erreicht, wo die Mühlen normalerweise eher noch langsamer mahlen als bei uns. Im Dezember haben der Rat der Europäischen Union und das EU-Parlament ihre jeweiligen Positionen zur Verordnung für einen einheitlichen europäischen Gesundheitsdatenraum, den EHDS, veröffentlicht. Aktuell laufen die sogenannten Trilogverhandlungen zwischen beiden Institutionen und der EU-Kommission. Angesichts der im Sommer anstehenden Europawahlen und eines zu erwartenden populistischen Wahlkampfes scheinen die drei Akteure einen gewissen Handlungsdruck zu verspüren und haben sich selbst einen ehrgeizigen Zeitplan für eine Einigung auferlegt. Dabei haben deutsche Abgeordnete des Parlaments in letzter Minute einen Änderungsantrag ins Plenum eingebracht.

Er besagt, dass den Mitgliedsstaaten je eigene Regelungen vorbehalten sein sollen, nach denen Patienten der Speicherung ihrer Daten in Austauschformaten gänzlich widersprechen können. Das entspräche einer umfassenden Opt-out-Regelung schon für die Primärnutzung von Patientendaten in einer europäischen elektronischen Patientenakte. Auch im Standpunkt des Rats findet sich diese Ausnahmeregel als sogenanntes „Recht auf Nichtbeteiligung“. Hier scheint sich der politische Wind in Brüssel vielleicht zu drehen und ich denke, das ist auch ein Ergebnis unserer Arbeit vor Ort. Leider ist aber noch nichts in Stein gemeißelt, die Verhandlungen sind wie gesagt noch nicht abgeschlossen, so dass dieser Stand der Dinge mit Vorsicht zu genießen ist. Wir bleiben dran!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte heute gar nicht tiefer in fachliche Themen einsteigen, sondern noch etwas zur allgemeinen Stimmung sagen. Wenn wir als KBV-Vorstand vor einem Praxenkollaps und dem Ausbluten der ambulanten Versorgung warnen und gleichzeitig den Reformstau und das Zaudern der Ampel-Regierung kritisieren, dann ist das manchen zu harsch. Der eine oder die andere fürchtet, dass wir die Dinge übertrieben schlechtreden und so die negative Stimmung im Land zusätzlich befeuern, und dass wir damit einer Wahrnehmung Vorschub leisten, die die Menschen in die Arme rechter Parteien treibt.

Dazu möchte ich Folgendes klarstellen. Es geht nicht darum, jemandem die Schuld zuzuschieben. Weder ein Herr Lauterbach noch sonst irgendjemand ist „schuld“ am demografischen Wandel, am Ärztemangel oder dergleichen. Man macht sich unter Umständen aber schuldig, wenn man die Dinge sehenden Auges weiterlaufen lässt und keine Konsequenzen aus den Warnzeichen zieht. Und: Man darf meines Erachtens nicht alles schönreden oder gar verschweigen aus Angst vor Beifall von der falschen Seite. Seien Sie versichert: Wir lassen uns nicht instrumentalisieren. Aber wir werden und dürfen auch nicht davor zurückschrecken, Fehlentwicklungen, die wir wahrnehmen, als solche zu benennen. Auch das gehört zu unserer Jobbeschreibung.

Es gibt genug Kolleginnen und Kollegen da draußen, die es begrüßen würden, wenn wir tatsächlich mit Mistgabeln vors Kanzleramt zögen und Gülle vors BMG kippen würden. Das tun wir nicht, und zwar nicht nur in Ermangelung entsprechender Utensilien, sondern weil wir uns sehr wohl unserer eigenen Verantwortung in diesem System bewusst sind. Aber wie ich an anderer Stelle schon sagte: Mit gefesselten Händen und Füßen kann man nicht schwimmen. Da bleibt einem nur noch, laut zu rufen – und das tun wir, auch wenn es vielleicht nicht jeder hören will.

Als warnendes Beispiel, wohin es führen kann, wenn man nicht rechtzeitig gegensteuert, kann ich wieder einmal Großbritannien anführen. Dort hat man eine weitere Maßnahme ersonnen, um Druck aus dem überdehnten Gesundheitssystem zu nehmen: Dort sollen die Patienten sich ab sofort bei sieben Krankheitsbildern direkt in der Apotheke helfen lassen, ohne vorherige ärztliche Konsultation und ohne ärztliche Verordnung von Medikamenten. Zu den entsprechenden Indikationen gehören so unspezifische Dinge wie Hals- und Ohrenschmerzen sowie Hautausschlag, aber auch Harnwegsinfektionen, infizierte Insektenstiche und Gürtelrose. Der Schritt soll dazu beitragen, zehn Millionen Arzttermine einzusparen – ob diese Rechnung aufgeht und die Folgekosten nicht viel gravierender sein werden, mag sich jeder selbst ausmalen.

Noch schütteln wir vielleicht den Kopf über solche Entwicklungen, aber mit den sogenannten pharmazeutischen Dienstleistungen (pDL), welche die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) mit einer aktuellen Kampagne derzeit aktiv bewirbt, ist auch bei uns der Einstieg in eine „arztfreie“ Versorgung längst gemacht. Jüngst wurde sogar ein Wettbewerb ausgerufen, mit dem der pharmazeutische Nachwuchs für die pDL begeistert werden soll. Als Prämie winken Tickets für Pharmakongresse sowie „leckere Schokoladenpakete“. Da kann ich etwas polemisch nur sagen: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin.

Das gilt auch für die Gesundheitspolitik dieser Regierung. Als Ärztinnen und Ärzte wissen wir, dass „aggressives Zuwarten“ in einigen Fällen eine angemessene Therapie ist. Politisch ist dieses Vorgehen in Zeiten wie diesen jedoch fehl am Platz. Deshalb, Herr Minister, liebe Bundesregierung: Hören Sie auf mit Ankündigungen und Ausflüchten und handeln Sie, damit die Menschen sich weiterhin auf ihre ärztliche und psychotherapeutische Versorgung verlassen können!

Vielen Dank

(Es gilt das gesprochene Wort)