eRezept

Verordnungsgrundsätze

Gesetzlich Krankenversicherte haben Anspruch auf die Versorgung mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln. Davon ausgenommen sind apothekenpflichtige, nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel bei Bagatell-Erkrankungen und sogenannte Lifestyle-Arzneimittel.

Der Verordnungsausschluss gilt jedoch nicht für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und für Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen.

Grundsätze für die wirtschaftliche Verordnung von Arzneimitteln legt der Gemeinsame Bundesausschuss in der Arzneimittel-Richtlinie fest. Dazu gehören beispielsweise die frühe Nutzenbewertung neuer Wirkstoffe sowie der Erlass von Therapiehinweisen, Verordnungseinschränkungen oder Regelungen zum Austausch wirkstoffgleicher Arzneimittel.

Weitere Informationen

Elektronisches Rezept

Verschreibungspflichtige Arzneimittel werden grundsätzlich elektronisch verordnet. Für folgende Arzneimittel ist das eRezept dagegen optional:

- verschreibungspflichtige Arzneimittel für gesetzlich versicherte Selbstzahler (blaues Rezept)

- apothekenpflichtige, nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel zulasten der Krankenkassen, zum Beispiel für Kinder (rosa Rezept)

- apothekenpflichtige Arzneimittel für gesetzlich versicherte Selbstzahler (grünes Rezept)

- apotheken- und verschreibungspflichtige Arzneimittel zulasten der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen (rosa Rezept)

- Zytostatikazubereitungen

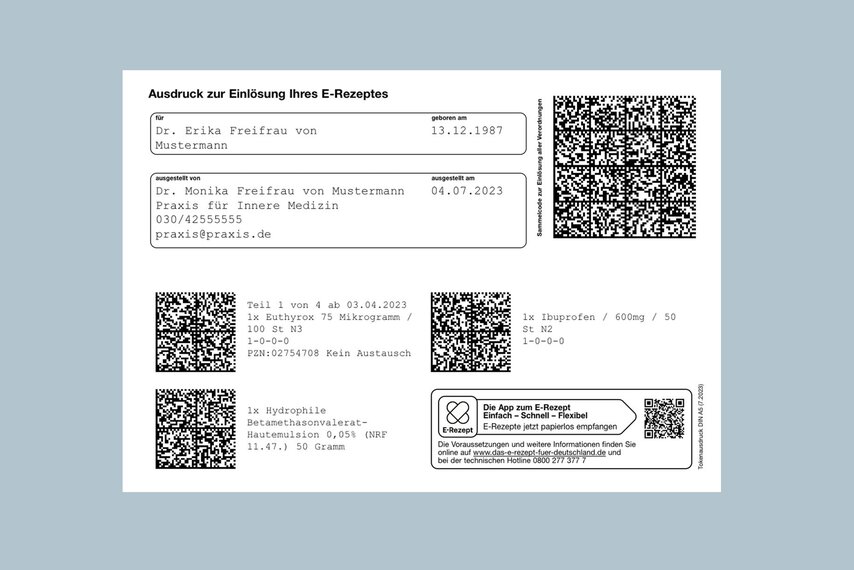

Von der Verordnung in der Praxis bis zur Abholung in der Apotheke: So bekommt der Patient sein Medikament:

Verordnen und signieren

In der Verordnungssoftware wählen Ärztinnen und Ärzte das zu verschreibende Arzneimittel aus und geben die erforderliche Menge an (z.B. 1 Packung Paracetamol, 500 mg, Tabletten). Danach unterschreiben sie mit ihrer qualifizierten elektronischen Signatur.

Die Verordnungsdaten werden auf den eRezept-Fachdienst in der Telematikinfrastruktur übertragen, von dem die Apotheke die Daten abruft.

Für die Signatur ist der elektronische Heilberufsausweis (eHBA) mit der dazugehörigen PIN erforderlich. Der Praxisausweis, die sogenannte SMC-B-Karte, allein reicht nicht aus. Wichtig ist, dass der verordnende Arzt mit seinem persönlichen eHBA signiert, denn: Wer die Verordnung signiert, trägt die Verantwortung. Dies ist insbesondere bei Praxen mit mehreren Ärztinnen und Ärzten zu beachten.

Rezept einlösen

Um das Rezept in der Apotheke einzulösen, legen Patientinnen und Patienten ihre elektronische Gesundheitskarte vor. Mit dem Einlesen der Karte erhält die Apotheke das Recht, auf den eRezept-Fachdienst zuzugreifen und das eRezept herunterzuladen. Eine PIN ist hierfür nicht erforderlich.

Nutzen Versicherte eine eRezept-App, können sie die Verordnung einer bestimmten Apotheke zuweisen und das Arzneimittel entweder liefern lassen oder in der Apotheke abholen. Das Smartphone muss hierzu mit einer Kontaktlos-Funktion ausgestattet sein, wie vom bargeldlosen Bezahlen bekannt.

Alternativ stellt die Praxis auf Wunsch einen Patientenausdruck aus, der in der Apotheke vorgelegt wird.

Empfehlung: Komfortsignatur

Bei diesem Verfahren geben Ärztinnen und Ärzte die PIN ihres eHBA nur einmal ein, zum Beispiel morgens. Dadurch können sie pro Tag bis zu 250 Dokumente signieren, ohne die PIN jedes Mal eingeben zu müssen. Der eHBA bleibt dazu in einem Kartenlesegerät gesteckt.

Die KBV empfiehlt die Komfortsignatur, da die Daten im Gegensatz zur Stapelsignatur sofort versandt werden können. Insbesondere beim eRezept hat dies einen großen Vorteil: Patientinnen und Patienten können die Verordnung sofort in der Apotheke einlösen.

Praxisausstattung

Für die elektronische Übermittlung der Verordnung an den eRezept-Fachdienst müssen Praxen technische Voraussetzungen erfüllen:

- Anbindung an die Telematikinfrastruktur

- eRezept-Modul fürs Praxisverwaltungssystem

- SMC-B-Karte (Praxisausweis)

- elektronischer Heilberufsausweis mindestens der Generation 2.1

- empfohlen: eingerichtete Komfortsignatur

- Drucker mit Mindestauflösung von 300 dpi für den Patientenausdruck

Abrechnung und Vergütung

Erstellen Ärztinnen und Ärzte ein eRezept (als Einzel- oder Mehrfachverordnung) bei einem persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt in der Praxis, rechnen sie die Grund- oder Versichertenpauschale ab. Das gilt auch, wenn in einer Videosprechstunde ein eRezept ausgestellt wird – dies ist in Einzelfällen und unter Wahrung der ärztlichen Sorgfaltspflicht möglich.

Wird ein eRezept indes ohne persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt ausgestellt, können Praxen in dem Quartal den Verwaltungskomplex mit der GOP 01430 geltend machen. Im Zusammenhang mit Empfängnisregelung, Sterilisation oder Schwangerschaftsabbruch ist für bestimmte Fachgruppen auch die GOP 01820 berechnungsfähig.

Auch bei einer ausschließlichen telefonischen Beratung zu einer Erkrankung durch den Arzt im Quartal, wenn die Kontaktaufnahme von dem Patienten ausging, ist das Ausstellen von eRezepten möglich. Die Praxis rechnet in diesem Fall für die Beratung die Haus-/ Fachärztliche Bereitschaftspauschale nach der GOP 01435 ab.

Fragen und Antworten zum eRezept

Ersatzweise Formular 16 ausfüllen

Falls die elektronische Verordnung aus technischen Gründen nicht möglich ist, verordnen Praxen verschreibungspflichtige Arzneimittel papiergebunden auf dem Formular 16:

- Ausfall der für die digitale Übermittlung erforderlichen Infrastruktur (Soft- oder Hardware, Telematikinfrastruktur, Internet, eHBA)

- Verordnungen bei Haus- und Heimbesuchen

- Versorgung von im Ausland Krankenversicherten

- Versicherte, deren Krankenversichertennummer im Ersatzverfahren nach Anlage 4a zum BMV-Ä nicht bekannt ist

Das „rosa Rezept“ wird auch für Verordnungen genutzt, die bislang nicht über die Telematikinfrastruktur übermittelt werden müssen:

- Sprechstundenbedarf und sonstige in die Arzneimittelversorgung einbezogene Produkte (Verbandmittel, Harn- und Blutteststreifen, Medizinprodukte, bilanzierte Diäten zur enteralen Ernährung)

- Digitale Gesundheitsanwendungen

- Hilfsmittel, außer Sehhilfen und Hörhilfen

- Verordnung von Blutprodukten, die vom pharmazeutischen Unternehmer oder Großhändler direkt an den Arzt abgegeben werden dürfen

Für Betäubungsmittel und Arzneimittel mit den Wirkstoffen Lenalidomid, Pomalidomid oder Thalidomid gibt es eigene Verordnungsformulare. Diese sind bei der Bundesopiumstelle erhältlich.

Verordnungen bei Haus- und Heimbesuchen

Aktuell sind nicht alle Pflegeheime an die Telematikinfrastruktur angebunden. In diesen Fällen erfolgt die Arzneimittelversorgung folgendermaßen:

Geht ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Neige, informiert das Heim die Praxis. Diese stellt eine elektronische Verordnung aus und erstellt den Patientenausdruck. Dieser wird abgeholt und in der Apotheke eingelöst. Alternativ kann die Verordnung mit der elektronischen Gesundheitskarte des Patienten in der Apotheke eingelöst werden.

Anders verhält es sich, wenn Arzneimittel bei der Heimvisite verordnet werden. In diesem Fall nutzen Ärzte das Formular 16. Der Grund: Sie können elektronische Rezepte nur in den Praxisräumen ausstellen, da sie für das eRezept an die Telematikinfrastruktur angeschlossen sein müssen. Ein mobiler Einsatz, zum Beispiel bei Hausbesuchen, ist bislang technisch nicht möglich.

Angaben auf Formular 16

Zuzahlung

Versicherte müssen sich an den Kosten für verschreibungspflichtige Arzneimittel beteiligen, sofern sie nicht zuzahlungsbefreit sind. Die gesetzliche Zuzahlung beträgt 10 Prozent des Apothekenabgabepreises, mindestens aber 5 Euro und maximal 10 Euro.

Für Arzneimittel mit Festbetrag gilt zusätzlich: Übersteigt der Apothekenabgabepreis den Festbetrag, muss der Versicherte die Differenz selbst zahlen.

Generell gilt: Zuzahlungen sind nur bis zur finanziellen Belastungsgrenze zu leisten. Das sind 2 Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen, bei chronisch Kranken 1 Prozent.