-

Wann spricht man von Arbeitsunfähigkeit?

-

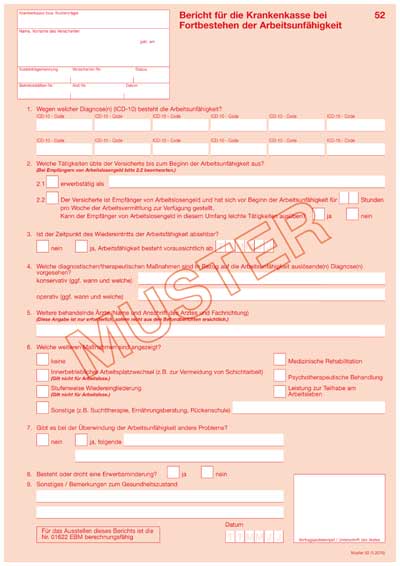

Eine Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn

- ein Patient aufgrund von Krankheit seine zuletzt vor der Arbeitsunfähigkeit ausgeübte Tätigkeit nicht mehr oder nur unter der Gefahr ausführen kann, dass sich seine Erkrankung verschlimmert, oder

- wegen eines Krankheitszustandes, der für sich allein noch keine Arbeitsunfähigkeit verursacht, aber absehbar ist, dass aus der Ausübung der Tätigkeit gesundheitliche Probleme erwachsen, die eine Arbeitsunfähigkeit unmittelbar hervorrufen.

Arbeitslose, die Grundsicherung für Arbeitssuchende beziehen, sind arbeitsunfähig, wenn sie krankheitsbedingt nicht in der Lage sind, mindestens drei Stunden täglich zu arbeiten oder an einer Eingliederungsmaßnahme teilzunehmen.

Ansonsten sind Arbeitslose arbeitsunfähig, wenn sie krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage sind, leichte Arbeiten in einem zeitlichen Umfang zu verrichten, für den sie sich bei der Arbeitsagentur zur Verfügung gestellt haben.

-

Für wie lange darf eine AU-Bescheinigung ausgestellt werden?

-

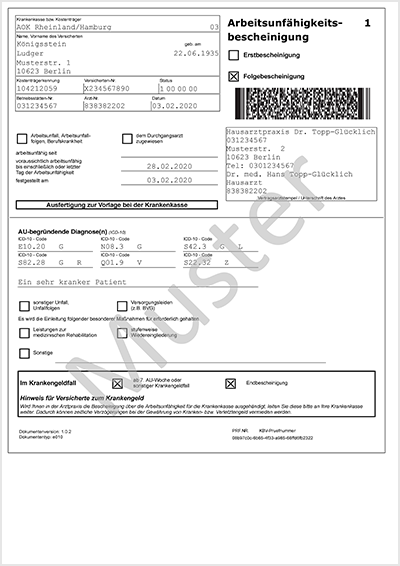

Eine Arbeitsunfähigkeit soll nicht für mehr als zwei Wochen im Voraus bescheinigt werden. Bei langwierigen Erkrankungen oder besonderen Krankheitsverläufen kann sie bis zur Dauer von einem Monat bescheinigt werden. Symptome (z.B. Fieber, Übelkeit) sind nach spätestens sieben Tagen durch eine Diagnose oder Verdachtsdiagnose auszutauschen. In der Videosprechstunde und nach telefonischem Kontakt gelten abweichende Regelungen.

Was gilt in der Videosprechstunde?

- Patientin/Patient ist bekannt: bis zu sieben Tage für die Erstbescheinigung, Folgebescheinigung nur nach vorheriger persönlicher Untersuchung in der Praxis

- Patientin/Patient ist unbekannt: bis zu drei Tage für die Erstbescheinigung, keine Folgebescheinigung

Was gilt für AU nach telefonischer Anamnese?

- Patientin/Patient ist bekannt: bis zu fünf Tage

-

Was gilt im Vertretungsfall für das Ausstellen einer Folge-Arbeitsunfähigkeit?

-

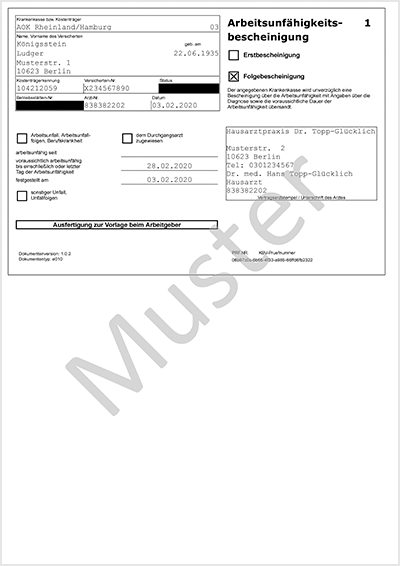

Eine Folge-Arbeitsunfähigkeit kann ausgestellt werden, wenn die Arbeitsunfähigkeit länger dauert als in der Erstbescheinigung angegeben – auch im Vertretungsfall. Ist der ärztlichen Vertretung bekannt, dass bereits eine Erstbescheinigung ausgestellt wurde, kann direkt eine Folge-Arbeitsunfähigkeit bescheinigt werden. Ansonsten kann eine Erstbescheinigung ausgestellt werden.

-

Darf jemand vor Ablauf der Arbeitsunfähigkeit wieder arbeiten?

-

Ärztinnen und Ärzte stellen Arbeitsunfähigkeit fest und bescheinigen deren voraussichtliche Dauer. Es ist durchaus möglich, dass diese Prognose nicht eintritt und der Patient oder die Patientin sich früher wieder gesund fühlt und die Arbeit aufnehmen kann und will.

Entscheidet sich jemand, die Arbeit vor Ablauf der Arbeitsunfähigkeit wieder aufzunehmen, sollte der Arbeitgeber diesem Vorhaben zustimmen. Denn der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Beschäftigten. Eine gesonderte „Gesundschreibung“ ist nicht vorgesehen.

-

Kann sich ein angestellter Arzt oder eine angestellte Ärztin selbst Arbeitsunfähigkeit attestieren?

-

Die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses, in der die Feststellung und Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit geregelt ist, trifft hierzu keine (spezielle) Aussage. Es handelt sich zudem um eine arbeitsrechtliche Frage, die jeder Arbeitgeber für sich prüfen und beantworten muss.

-

Warum ist bei einer stufenweisen Wiedereingliederung zusätzlich eine Arbeitsunfähigkeit zu bescheinigen?

-

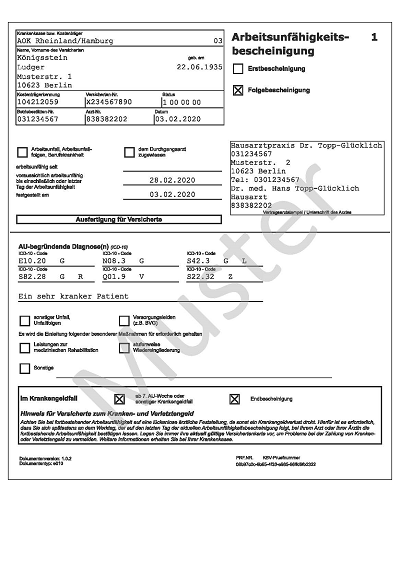

Eine AU-Bescheinigung enthält die Dauer der Arbeitsunfähigkeit sowie Diagnosen beziehungsweise ICD-10-Codes. Mit dem Wiedereingliederungsplan (Formular 20) vereinbaren Patientin/Patient, Arzt/Ärztin und Arbeitgeber, in welchem zeitlichen Rahmen eine stufenweise Wiedereingliederung in das Erwerbsleben durchgeführt werden soll. Diagnosen dürfen nicht enthalten sein. Eine Wiedereingliederung kann angepasst oder abgebrochen werden. Die Arbeitsunfähigkeit bleibt hingegen bestehen und wird daher auch separiert vom Wiedereingliederungsplan attestiert.

-

Darf eine Arbeitsunfähigkeit rückdatiert werden?

-

Grundsätzlich soll eine Arbeitsunfähigkeit nicht rückdatiert werden. Dies ist nur ausnahmsweise, nach gewissenhafter Prüfung durch die Ärztin oder den Arzt und in der Regel für bis zu drei Tage zulässig. Eine Rückdatierung kann beispielsweise versagt werden, wenn die Patientin oder der Patient entgegen ärztlicher Aufforderung ohne triftigen Grund nicht zum vereinbarten Folgetermin in der Praxis erscheint oder die vereinbarte Videosprechstunde nicht wahrnimmt.

-

Wie ist mit der Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit für Zeiträume mit arbeitsfreien Tagen zu verfahren?

-

Besteht an Feiertagen, Samstagen, Sonntagen, Urlaubstagen oder an arbeitsfreien Tagen aufgrund einer flexiblen Arbeitszeitregelung Arbeitsunfähigkeit, ist Arbeitsunfähigkeit auch für diese Tage zu bescheinigen.

-

Wie ist mit Feiertagen, Samstagen oder Sonntagen zu verfahren, für die eine Pflicht zur Arbeitsleistung besteht, jedoch Arbeitsunfähigkeit festgestellt wird?

-

Gehören Feiertage, Samstage sowie Sonntage aufgrund der Tätigkeit zur regulären Arbeitszeit und besteht an diesen Tagen Arbeitsunfähigkeit, ist Arbeitsunfähigkeit ebenfalls für diese Tage zu bescheinigen.

-

Müssen Beschäftigte ihre Arbeitgeber trotz elektronischer Arbeitsunfähigkeit selbst über ihre Arbeitsunfähigkeit informieren?

-

Auf jeden Fall. Beschäftigte sind verpflichtet, ihrem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen.

-

Ist die telefonische Krankschreibung für Kinder möglich, die dem Arzt oder der Ärztin nicht bekannt sind?

-

Nein, für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr sowie für Kinder, die das 12. Lebensjahr bereits vollendet haben und die behindert und auf Hilfe angewiesen sind, gelten die gleichen Bedingungen wie für Erwachsene. Eine AU-Bescheinigung und ebenso die ärztliche Bescheinigung der Erkrankung eines Kindes (Formular 21) darf nach telefonischer Anamnese nur ausgestellt werden, wenn die Patientin/der Patient dem Arzt oder der Ärztin unmittelbar persönlich, also aufgrund eines vorherigen Kontakts beim Besuch der Arztpraxis oder beim Hausbesuch, bekannt ist.

%20web.jpg)

-web_1.jpg)