Qualitätszirkel-Module Für Moderierende

Grundlagen

Qualitätszirkel-Konzept

Dieses Qualitätszirkel-Modul bildet die Grundlage für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Ausbildung und Fortbildung von Qualitätszirkel-Moderierenden durch Tutorinnen und Tutoren nach dem Qualitätszirkel-Konzept der KBV.

Leitung lokaler Moderatorengruppen

Das Modul enthält wichtige Informationen und Anregungen für Qualitätszirkel-Tutorinnen und -Tutoren, um Moderierendentreffen vorzubereiten und durchzuführen. Diese Treffen geben Qualitätszirkel-Moderierenden eine Plattform, ihre Moderationspraxis zu reflektieren, Probleme zu identifizieren und zu bearbeiten. Sie dienen auch der Vorstellung und Schulung neuer Themen für die Umsetzung im Qualitätszirkel.

Ausbildung von Qualitätszirkel-Moderierenden

Die Anerkennung eines Qualitätszirkels setzt die Leitung durch eine qualifizierte moderierende Person voraus. Das vorliegende Modul stellt ein mögliches Curriculum für die Durchführung der Ausbildung von Moderierenden durch speziell dafür geschulte Qualitätszirkel-Tutorinnen und -Tutoren dar. Der Vorteil dieser Ausbildungsvariante besteht darin, dass Tutorinnen und Tutoren ihre oftmals langjährigen Moderationserfahrungen in die Ausbildung einbringen und die Module des Handbuchs Qualitätszirkel für die Ausbildung einsetzen können.

Qualitätszirkelgründung

Möchten Sie einen Qualitätszirkel gründen? Dieses Modul enthält alle wichtigen Informationen dazu, wie Sie vorgehen sollten: Wie gewinnt man Teilnehmende, wie bereitet man die Gründungssitzung vor, was sind Settingregeln für den Zirkel, wie wählt der Zirkel seine Themen und welche Unterstützung bietet die Kassenärztliche Vereinigung für Qualitätszirkel.

Gruppenleitung in Qualitätszirkeln

In diesem Modul werden die Grundlagen der Moderation von Qualitätszirkeln beschrieben. Dadurch werden Tutorinnen und Tutoren sowie Moderierende dabei unterstützt, ihre Kompetenz in der Leitung typischer Gruppenprozesse in Qualitätszirkeln weiterzuentwickeln. Es werden Techniken und Methoden vermittelt, um Qualitätszirkel zielorientiert und erfolgreich zu gestalten.

Moderationskompetenz: Aktivierungstechniken

Eine lebendige und ergebnisorientierte Qualitätszirkelarbeit erfordert die aktive Beteiligung aller Teilnehmenden. Als Qualitätszirkel-Moderierende haben Sie sicherlich auch schon schwierige Moderationssituationen erlebt. Nach einem langen Arbeitstag in der Praxis ist es gegebenenfalls nicht immer einfach, die Zirkelmitglieder zu motivieren, sich in die Themenbearbeitung einzubringen oder Aufgaben zu übernehmen. Hier setzt das Modul an. Es gibt Anregungen, wie Sie Ihre Moderationskompetenz durch die Anwendung verschiedener Aktivierungstechniken stärken und sich entlasten können.

Die Aktivierungstechniken werden nicht nur vorgestellt, sondern im Rahmen der Fortbildung von Moderierenden im Sinne von „learning by doing“ genutzt. So werden Sie in die Lage versetzt, diese Techniken in Ihrem eigenen Qualitätszirkel einzusetzen.

Evidenzbasierte Medizin

Methoden und Instrumente der Evidenzbasierten Medizin – Original- und Übersichtsarbeiten

Im Fokus des Moduls steht die Vertiefung von Kenntnissen und Fähigkeiten, um Methoden und Instrumente der Evidenzbasierten Medizin in den Praxisalltag integrieren zu können.

Wie können relevante Informationen, die bei klinischen Fragestellungen zur Problemlösung herangezogen werden können, identifiziert und ihre Eignung beurteilt werden? Wie und wo findet man geeignete Evidenzquellen? Wie wird – bezogen auf einen konkreten Behandlungsfall – eine suchtaugliche Frage formuliert (PICO-Schema)? Welche Evidenzklassen gibt es? Wie können Studien und Übersichtsarbeiten mithilfe einer Checkliste bewertet werden?

Das Modul gibt Unterstützung für die Thematisierung dieser Fragen im Qualitätszirkel. Auf diese Weise können aktuelle Erkenntnisse unmittelbar in die Patientenversorgung transferiert und ein effektives Wissensmanagement gefördert werden.

Methoden und Instrumente der Evidenzbasierten Medizin – evidenzbasierte Leitlinien

Anknüpfend an das Modul „Methoden und Instrumente der Evidenzbasierten Medizin – Original- und Übersichtsarbeiten“ beschäftigt sich dieses Modul mit der Anwendung von Leitlinien auf klinische Fragestellungen. Welche Qualitätskriterien für Leitlinien gibt es? Wie können Leitlinien als Informationsquelle und Handlungsanleitung genutzt werden und welche Grenzen gibt es? Dabei folgt die Arbeit am Thema den fünf Schritten der Evidenzbasierten Medizin.

Methoden und Instrumente der Evidenzbasierten Medizin – evidenzbasierte Patienteninformationen

Das Modul stellt die evidenzbasierte Patienteninformation in den Mittelpunkt. Welche Erwartungen und Rechte haben Patientinnen und Patienten? Wie müssen Ärzte und Therapeuten Patienten aufklären? Wie gelingt eine gute Arzt-Patienten-Kommunikation im Hinblick auf eine gemeinsame Entscheidungsfindung im Kontext der Behandlung? Welche Qualitätsanforderungen sollten Patienteninformationen erfüllen und wie können Informationen in Printmedien und im Internet mithilfe geeigneter Instrumente auf ihre Qualität hin bewertet werden?

Das Modul gibt eine Empfehlung für die Bearbeitung dieser Fragen im Qualitätszirkel.

Experteninterview

Das Experteninterview ist ein interaktiver Austausch zwischen den Mitgliedern des Qualitätszirkels und einer externen Expertin beziehungsweise einem externen Experten. Anhand eines vorab vorbereiteten Fragenkatalogs sollen die Punkte im Dialog bearbeitet werden, die der Zirkel mit eigenem Wissen oder durch Literaturrecherche zum Beispiel im Rahmen der Patientenfallkonferenz nicht beantworten konnte.

Journal Club

Der Journal Club stellt eine Form der arbeitsteiligen Befassung mit wissenschaftlicher Literatur zu vorab definierten Fragen im Qualitätszirkel dar. Der Zirkel bietet eine Plattform, sich über Ergebnisse und Erkenntnisse aus Fachliteratur, Artikeln oder Studien auszutauschen und sie für die Weiterentwicklung der Versorgungspraxis der Teilnehmenden zu nutzen. Jeder Qualitätszirkel-Teilnehmende leistet einen Beitrag und partizipiert vom „Gelesenen“ seiner Kolleginnen und Kollegen.

Fallzentrierte Arbeit

Patientenfallkonferenz

Die Patientenfallkonferenz ist die zentrale Methode der Arbeit von Qualitätszirkeln. Sie bietet Qualitätszirkel-Teilnehmenden die Möglichkeit, komplexe und schwierige Behandlungsfälle aus der eigenen Praxis im Zirkel strukturiert vorzustellen und mit Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren. Der Qualitätszirkel erstellt einen neuen Behandlungsplan und unterstützt damit die Fallvorstellenden.

Coaching-Techniken im Qualitätszirkel

Grundidee des Qualitätszirkels ist es, das eigene Handeln im kollegialen Dialog kritisch zu reflektieren mit dem Ziel, Versorgungsqualität weiterzuentwickeln und Patientensicherheit zu erhöhen. Dafür nutzt der Qualitätszirkel verschiedene Coaching-Techniken. Alle Zirkelmitglieder wirken als „Coach“ der Problemvorstellenden. Mit dieser Methode können schwierige Fragestellungen aus dem Praxisalltag bearbeitet werden. Die Gruppe analysiert das Problem und zeigt Lösungsansätze auf - ohne Einflussnahme (Mimik, Gestik, Kommentare) der Problemvorstellenden. Im Ergebnis erhalten diese ein Portfolio an Lösungen und entscheiden selbst, welche sie nutzen möchten.

Ethikberatung im Qualitätszirkel

Im stationären Sektor ist die Ethikberatung seit vielen Jahren etabliert, im ambulanten Bereich beschränkt sie sich auf einige, wenige Projekte. Das vorliegende Modul regt an, im geschützten Rahmen des Qualitätszirkels ethische Fragen zu diskutieren und konflikthafte Fälle vorzustellen. Gemeinsam in der Gruppe sollen auf der Basis ethischer Grundprinzipien (Fürsorge, Nicht-Schaden, Respekt vor der Patientenautonomie, Gerechtigkeit) Optionen entwickelt werden, die die Fallvorstellenden in ihrer Entscheidungsfindung unterstützen.

Frühe Hilfen (Familienfallkonferenz)

Frühe Hilfen dienen dazu, einer nicht gelungenen Kindeswohlentwicklung, insbesondere bei Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren, vorzubeugen oder frühzeitig zu intervenieren. Qualitätszirkel, die durch Moderierendentandems (Arzt/Psychotherapeut und Mitarbeitende der Jugendhilfe) geleitet werden und nach der Methode der Familienfallkonferenz arbeiten, können dabei unterstützen. Zu einem vorgestellten Fall werden Schutz- und Risikofaktoren identifiziert und daraus Maßnahmen abgeleitet. Neben der konkreten Fallbearbeitung fördern Qualitätszirkel dieser Konstellation den Dialog mit der Jugendhilfe, bauen Vorurteile ab und zeigen Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf.

Versorgung

Long COVID und ME/CFS

Die im Mai 2024 in Kraft getretene Long-COVID-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses regelt die strukturierte Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Long COVID, Myalgischer Enzephalomyelitis und dem Chronischen Fatigue-Syndrom (ME/CFS). Sie definiert die Anforderungen an eine koordinierte, interdisziplinäre und sektorenübergreifende Versorgung und beschreibt die Rahmenbedingungen für eine berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit. Berücksichtigt werden dabei die hausärztliche, fachärztliche, psychologisch-psychotherapeutische sowie die spezialisierte ambulante Versorgung. Im Mittelpunkt stehen die Koordination der Behandlung und die Erstellung eines individuellen Behandlungsplans.

Das vorliegende Qualitätszirkel-Modul soll für diese Krankheitsbilder sensibilisieren und die Teilnehmenden dazu ermutigen, die Versorgung kompetent und auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse zu gestalten.

Demenz (interdisziplinär)

Demenz ist eine der größten medizinischen, pflegerischen, sozialen, kulturellen und ökonomischen Herausforderungen unserer Zeit. Das Modul soll den Austausch zwischen verschiedenen Fach- und Berufsgruppen fördern und so einen Beitrag zur Verbesserung der Versorgung von an Demenz erkrankten Personen leisten. Neben Hintergrundinformationen werden Fallbeispiele aus dem hausärztlichen und fachärztlichen Versorgungsalltag geschildert, die in den Zirkelsitzungen als Diskussionsgrundlage dienen können.

Diffentialdiagnostik

Die Nutzung dieses Moduls für die Qualitätszirkelarbeit fördert das methodische Vorgehen zur Durchführung einer Differentialdiagnose bei schwierigen Krankheitsbildern. Die Teilnehmenden üben, aus der Sammlung symptombezogener Krankheitsschilderungen der Patientinnen und Patienten mögliche Diagnosen strukturiert abzuleiten. Dazu lernen sie effektive Hilfsmittel kennen. Die Diskussion von Minifällen und die Auswertung von Fachinformationen helfen, das Wissen um das jeweilige Krankheitsbild zu erweitern. Die Zirkelmitglieder erarbeiten gemeinsam eine priorisierte Auswahlliste zum weiteren diagnostischen Vorgehen.

Geriatrie

Eine älter werdende Gesellschaft stellt Ärzte- und Psychotherapeutenschaft vor neue Herausforderungen. Um älteren Menschen ein möglichst langes selbstbestimmtes Leben zu Hause zu ermöglichen, müssen alle an der Versorgung Beteiligten ihre geriatrischen Kompetenzen stetig weiterentwickeln. Dazu können Qualitätszirkel einen wichtigen Beitrag leisten.

Im Rahmen geriatrischer Fallkonferenzen in Qualitätszirkeln können Diagnostik und Therapie analysiert, hinterfragt und mit aktuellen Leitlinien abgeglichen werden. Die in das Modul integrierte geriatrische Fortbildung enthält eine Wissenssammlung, die die fachliche Diskussion im Qualitätszirkel unterstützt. Nicht zuletzt sollen geriatrische Qualitätszirkel die Zusammenarbeit der regionalen Akteure fördern. Neben Ärztinnen und Ärzten sind dies beispielsweise Ergotherapeutinnen und -therapeuten, nichtärztliche Praxisassistentinnen und -assistenten sowie Mitarbeitende von Pflegeeinrichtungen.

Vor dem Hintergrund des Geriatrie-Konzepts des Bundeslandes Rheinland-Pfalz wurde das Modul „Geriatrie“ von Niedergelassenen und Mitarbeitenden der KV Rheinland-Pfalz für Qualitätszirkel in der Region entwickelt. Als Handlungsempfehlung für die strukturierte Arbeit am Themenfeld Geriatrie kann es auch durch Qualitätszirkel-Moderierende anderer KV-Bereiche genutzt werden.

Geschlechtersensible Gesundheitsversorgung

Die Arbeit eines Qualitätszirkels nach diesem Modul ist darauf gerichtet, geschlechtsspezifische Aspekte der Patientenversorgung stärker im Praxisalltag zu berücksichtigen. Das Modul unterstützt Moderierende, Grundkenntnisse dazu im Zirkel zu vermitteln. Die Qualitätszirkel-Teilnehmenden werden in ihrer Kompetenz gestärkt, geschlechtsspezifische Aspekte in ihrer Versorgungspraxis zu identifizieren und Diagnostik und Therapie besser an geschlechtsspezifischen Erfordernissen zu orientieren.

Häusliche Gewalt (Möglichkeiten der Intervention)

Ärztinnen und Ärzte sind häufig erster Ansprechpartner für Opfer häuslicher Gewalt. Die Thematisierung im Qualitätszirkel hilft, daraus resultierende schwierige Situationen im Praxisalltag besser bewältigen zu können. Im Mittelpunkt der Zirkelarbeit stehen die Vermittlung von Hintergrundwissen, zum Beispiel zu den unterschiedlichen Formen häuslicher Gewalt, das Erkennen häuslicher Gewalt („Red Flags“), eine ergebnisorientierte Ansprache Betroffener, die rechtssichere Dokumentation sowie die Vermittlung regionaler Unterstützungsangebote. Das Modul enthält praktische Übungen. Eine Checkliste unterstützt im Praxisalltag.

Impfen (zum Impfen motivieren)

Das Thema Impfen ist ein sehr komplexes Thema der Gesundheitsversorgung mit hoher Aktualität. Das 2019 verabschiedete Masernschutzgesetz hat das Impfen erneut in den Fokus gerückt. Mit dem vorliegenden Modul sollen Vertragsärztinnen und Vertragsärzte angeregt werden, das Thema in der Qualitätszirkelarbeit aufzugreifen. Dabei geht es sowohl um die Umsetzung des Impfmanagements in den Praxen als auch um die kollegiale Diskussion spezifischer Impfsituationen, -indikationen und -kontraindikationen. Anhand einer Sammlung von Beispielfällen können im Zirkel Tipps und Empfehlungen für die Patientenberatung und die Gesprächsführung mit impfkritischen Patientinnen und Patienten entwickelt werden.

Kultursensibilität in der Patientenversorgung

Kulturelle Vielfalt ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Praxen der Vertragsärztinnen und Vertragsärzte angekommen. Verschiedenste Kulturkreise treffen in einem sehr persönlichen Umfeld aufeinander. Das kann zu Herausforderungen im Praxisalltag führen. Das Modul soll Motivation und Anregung für Qualitätszirkel sein, sich mit der Thematik zu befassen. Die Mitglieder sollen angeregt werden, damit im Zusammenhang stehende Fragen der Patientenversorgung zu identifizieren und zu diskutieren. Der erfahrungsbezogene Austausch mit Kolleginnen und Kollegen kann helfen, einen unbefangenen und vorurteilsfreien Umgang mit anderen Kulturen zu fördern und mögliche Entscheidungs- oder Interessenskonflikte zu vermeiden. Im kollegialen Dialog können Empfehlungen und Lösungen entwickelt werden, um für alle Patientinnen und Patienten eine gute Versorgung zu gewährleisten.

Notfallversorgung – Notfälle vermeiden

Das Thema Notfallversorgung von Patientinnen und Patienten ist eines der bestimmenden Themen der aktuellen gesundheitspolitischen Diskussion. Das vorliegende Modul soll Qualitätszirkel anregen, das Thema in die Zirkelarbeit zu integrieren und unter anderem folgende Fragen im Zirkel zu diskutieren:

- Bei welchen Krankheitsbildern beziehungsweise Patientinnen und Patienten besteht ein erhöhtes Notfallrisiko?

- Welche Maßnahmen können Praxen ergreifen, um dieses Risiko zu minimieren und wie können sie sich auf eventuelle Notfallsituationen gut vorbereiten?

- Wie kann die Patientenkompetenz gestärkt werden, um Patientinnen und Patienten in das für sie richtige Versorgungsangebot zu lenken?

- Wie können Triage-Modelle dazu beitragen, Notfälle sicher zu erkennen und Notfallpatienten bedarfsgerecht zu versorgen?

Palliativversorgung

Die menschliche Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen steht im Mittelpunkt der Palliativversorgung. Es ist Anliegen des hier vorliegenden Moduls, hierfür zu sensibilisieren und die palliativ-medizinischen Kompetenz von Vertragsärztinnen und Vertragsärzten zu stärken. Das Modul vermittelt Informationen zu den Zielen, Aufgaben und Strukturen der palliativ-medizinischen Versorgung. Fallbesprechungen nach der Methode der Patientenfallkonferenz sollen dazu beitragen, die palliativ-medizinische Versorgungsqualität weiterzuentwickeln. Dafür wurde eine umfangreiche Fallsammlung zusammengestellt. Moderationsmedien wie eine Präsentation, Moderationsplakate, Checklisten und Arbeitsblätter sowie eine Literatur- und Linksammlung ergänzen das Angebot.

Sepsis früh erkennen

Eine Sepsis frühzeitig zu erkennen und die notwendigen Maßnahmen umgehend einzuleiten, kann das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs reduzieren und unter Umständen lebensrettend sein.

Das vorliegende Modul schärft den Blick der Qualitätszirkel-Teilnehmenden für Risikopatientinnen und -patienten und die verschiedenen Erscheinungsformen der Sepsis. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Lösung praktischer Fallbeispiele aus verschiedenen Fachbereichen. Hierfür steht eine umfangreiche Fallsammlung als Diskussionsgrundlage zur Verfügung, die durch Beispiele aus den Praxen der Teilnehmenden ergänzt werden kann.

Suchtmittelgebrauch

Das Modul bietet Hintergrundinformationen zum Thema Suchtmittelgebrauch und stellt geeignete Befragungsinstrumente zur Identifizierung von Patientinnen und Patienten mit schädlichem oder abhängigem Konsum vor. Im Zirkel können sich die Teilnehmenden austauschen, wie diese Instrumente in den Praxisalltag integriert werden können. Die Methode der Motivierenden Gesprächsführung für die Ansprache Betroffener wird vorgestellt. Zwei Miniskizzen zu Alkohol- und Tabakkonsum sollen zu einer vertiefenden Bearbeitung des Themas im Qualitätszirkel anregen.

Arzneimittel

Arzneimittelmonographie

Das Modul enthält Anregungen, um die Arzneimittelmonographie zum Thema von Pharmakotherapiezirkeln zu machen. Der Zirkelmitglieder diskutieren die Verordnung von Wirkstoffen im Kontext von Indikationen, Kontraindikationen, Dosierungen, Wirkmechanismen usw. und nutzen dabei relevante Fachinformationen. Die Teilnehmenden vertiefen so ihre Kenntnisse zu ausgewählten Wirkstoffen und erschließen Verbesserungspotenziale in der Arzneimitteltherapie.

Multimedikation

Im Mittelpunkt eines Qualitätszirkels nach den Vorgaben dieses Moduls stehen Patientinnen und Patienten, die mindestens 5 Medikamente dauerhaft benötigen. Die Teilnehmenden reflektieren die Multimedikation, auch in Bezug auf bestimmte Patientengruppen (z.B. Hochbetagte), und berücksichtigen dabei Aspekte wie Lebensqualität und patientenrelevante Endpunkte. Im Rahmen der Vorstellung konkreter Patientenfälle erarbeiten sie abgestimmte Vorschläge zur Medikation und nutzen dafür Fachliteratur, Expertenwissen, Leitlinien oder andere Evidenzquellen. Das Vorgehen im Qualitätszirkel bestärkt die Teilnehmenden in ihrer Entscheidungsfindung.

Pharmakotherapie

Das Modul unterstützt die Bearbeitung pharmakotherapeutischer Themen im Qualitätszirkel. Die Teilnehmenden erlernen Grundsätzliches zu relevanten Begrifflichkeiten, zur Interpretation von Verordnungsstatistiken und zur Entwicklung von Therapiestrategien. Sie reflektieren das eigene Verordnungsverhalten unter Zuhilfenahme von Leitlinien mit dem Ziel, durch Veränderungen der Praxisorganisation oder des eigenen Verhaltens die Pharmakotherapie optimal zu gestalten.

Praxisführung und Kommunikation

Arzt-Patienten-Kommunikation

Kommunikationsmethoden und -techniken für das Arzt-Patienten-Gespräch stehen im Mittelpunkt dieser Handlungsempfehlung für Qualitätszirkel-Moderierende. Ziel ist es, durch den Austausch im Qualitätszirkel und die gemeinsame Arbeit mit Kolleginnen und Kollegen an diesem Thema die Kommunikationskompetenz zu stärken. Das Modul vermittelt Hintergrundinformationen und führt in verschiedene Kommunikationsmodelle ein. Ein Phasenmodell beschreibt Schritt für Schritt eine mögliche strukturierte Vorgehensweise im Zirkel.

Barrieren identifizieren – Auf dem Weg zur barrierearmen Praxis

Der Austausch im Qualitätszirkel soll genutzt werden, um Menschen mit Behinderungen oder (temporären) Beeinträchtigungen einen möglichst barrierefreien Zugang zu medizinischer Versorgung zu sichern. Vermeidbare Barrieren in der Praxis sollen identifiziert und Ideen für deren Minderung oder Beseitigung entwickelt werden.

Gewalt in der Praxis

In Praxen können Situationen entstehen, in denen das Praxisteam beleidigt oder bedroht wird. Die Teilnehmenden dieses Qualitätszirkels lernen, die Mechanismen der Entstehung von Gewalt nachzuvollziehen. Sie entwickeln gemeinsam Strategien zur Gewaltprävention, lernen deeskalative Techniken kennen und üben diese ein.

Hygienemanagement in Praxen / MVZ

Das vorliegende Modul soll Moderierende motivieren, das Thema Hygienemanagement in die Zirkelarbeit zu integrieren. Ziel eines Qualitätszirkels zu diesem Thema ist es, die Kompetenz von Ärzten und Psychotherapeuten zu stärken, ein effektives Hygienemanagement in ihren Praxen aufzubauen. Sie werden durch die Arbeit am Thema und den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen bei der Erstellung eines praxisindividuellen Hygieneplans unterstützt und befähigt, sich selbstständig auf behördliche Hygieneüberwachungen vorzubereiten.

Das Modul ist 2019/2020 überarbeitet worden und berücksichtigt den Hygieneleitfaden des Kompetenzzentrums Hygiene und Medizinprodukte der Kassenärztlichen Vereinigungen und der KBV sowie weitere unterstützende Materialien des Kompetenzzentrums.

Weitere Themen

Feedbackberichte (Verbesserungen ableiten)

Feedbackberichte werden zum Beispiel bei Disease-Management-Programmen oder Qualitätssicherungsverfahren regelmäßig zur Verfügung gestellt und enthalten wesentliche Informationen zur Patientenversorgung. Qualitätszirkelsitzungen zu dieser Thematik stärken die Kompetenz der Ärztinnen und Ärzte, Daten aus Feedbackberichten zu interpretieren, zu analysieren und vergleichend zu diskutieren. Daraus können Empfehlungen für Verbesserungen abgeleitet werden.

Patientensicherheit

Risiko- und Fehlermanagement sind immanente Bestandteile des praxisinternen Qualitätsmanagements. Eine Qualitätszirkel-Sitzung zum Thema erleichtert den Umgang mit Risiken und sicherheitsrelevanten Ereignissen in den Praxen (d.h. diese zu erkennen, zu bewerten, zu bewältigen, zu überwachen) und unterstützt die Implementierung von Verbesserungsprozessen. Die Teilnehmenden lernen Fehlerberichtssysteme kennen und werden befähigt, kritische Ereignisse in der eigenen Praxis systematisch zu analysieren sowie Vermeidungsstrategien zu entwickeln. Sie lernen, ihr Praxisteam in den Prozess zu integrieren.

Qualitätsindikatoren – Anwendung in Qualitätszirkeln und Praxen

Was ist ein Qualitätsindikator und wofür benötigt man ihn? Das Modul vermittelt theoretisches Grundwissen dazu und beschreibt, wie Qualitätsindikatoren sinnvoll in die Zirkelarbeit integriert werden können. Die Teilnehmenden werden motiviert, Qualitätsindikatoren auf der in den Praxen verfügbaren Datengrundlage zu erheben. Die vergleichende Diskussion der Indikatoren hilft, die Versorgungsqualität in den Teilnehmenden-Praxen weiterzuentwickeln.

Bei Interesse kostenfrei anfordern

Qualitätszirkel-Module und Moderationsmaterialien, die derzeit nicht zum Download verfügbar sind, können per E-Mail angefordert werden. Weitere Module werden sukzessive ergänzt.

Videos zu ausgewählten Qualitätszirkel-Modulen

-

- Datum:

- , Dauer: 02:58 Min. 02 Minuten 58 Sekunden

So gründen Sie selbst einen Qualitätszirkel -

- Datum:

- , Dauer: 01:49 Min. 01 Minuten 49 Sekunden

Qualitätszirkel online planen und durchführen: So geht's -

- Datum:

- , Dauer: 11:50 Min. 11 Minuten 50 Sekunden

Tutorial: Ethikberatung im Qualitätszirkel -

- Datum:

- , Dauer: 13:54 Min. 13 Minuten 54 Sekunden

Tutorial: Wie moderiere ich eine Patientenfallkonferenz im Qualitätszirkel?

-

- Datum:

- , Dauer: 02:58 Min. 02 Minuten 58 Sekunden

Hier können Sie das Video direkt herunterladen. Die zum Download bereitgestellten Videos dürfen mit Namensnennung, für nicht-kommerzielle Zwecke und in unveränderter Form genutzt werden. Die Bearbeitung, Abwandlung und kommerzielle Nutzung sind ausgeschlossen. Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0

So gründen Sie selbst einen QualitätszirkelQualitätszirkel sind ein anerkanntes Instrument zur Fortbildung und Qualitätsförderung in der ambulanten Versorgung. Hier tauschen sich Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in moderierten Arbeitskreisen über ihre Arbeit aus. Ziel ist es, die eigene Behandlungspraxis zu analysieren und gezielt weiterzuentwickeln. Qualitätszirkel bieten konkrete Anregungen und Hilfen für den eigenen Praxisalltag. Sie finden keinen geeigneten Qualitätszirkel in Ihrer Nähe und wollen selbst einen gründen? Im Video erfahren Sie, wie das funktioniert.

Textfassung des Videos

Justus Berger arbeitet als Psychotherapeut in Köln. Er möchte einen neuen Qualitätszirkel zum Thema ADHS gründen und hat dazu bereits eine Moderatorenausbildung gemacht.

Als nächstes geht Justus grundsätzliche Fragen durch. Welche Ziele soll der Zirkel haben? Welche Settingregeln möchte er selbst gern festlegen? Wo soll die Erstsitzung stattfinden? Wer soll mitmachen?

Justus achtet schon bei den Einladungen auf ein gutes Miteinander unter den Kollegen. Er möchte einen fachübergreifenden Qualitätszirkel und öffnet die Gruppe dementsprechend für alle Fachrichtungen. Und tatsächlich, Justus kann zwölf Personen für den Qualitätszirkel gewinnen, eine gute Zahl, um konstruktiv miteinander ins Gespräch zu kommen. Darunter Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin, Allgemeinmediziner, Ergotherapeuten und sogar ein Mitarbeiter in einer Erziehungsberatungsstelle. Sehr unterschiedliche Fachrichtungen mit ebenso unterschiedlichen Sichtweisen auf das Thema.

Umso wichtiger ist die erste Sitzung, denn hier werden nach der Begrüßung und einer Vorstellungsrunde die gemeinsamen Settingregeln festgelegt. Wichtige Grundregeln, die alle einhalten sollten, so zum Beispiel die aktive Mitarbeit. Sie ist nicht nur gewünscht, sondern notwendig für den Erfolg des Zirkels. Es geht schließlich um das gemeinsame Lernen, von- und miteinander. Oder Verschwiegenheit. Auch die gegenseitige Wertschätzung, sowohl für die Kolleginnen und Kollegen und deren Fachgebiete als auch für die Arbeit des Moderatorsnund noch ein paar mehr. Sind alle wichtigen Regeln definiert, wird abgestimmt.

Damit Justus nicht alles Organisatorische allein machen muss, legt er schon zu Beginn fest, wer Protokoll führt und wer, sofern das Treffen nicht digital stattfindet, die Karten anpinnt oder das Moderationsplakat ausfüllt. Geschafft.

Jetzt geht es um die Inhalte. Die Teilnehmenden tauschen sich über ihre Erwartungen aus. Hier werden auch Themen für die einzelnen Sitzungen gesammelt. Eine Kinder- und Jugendmedizinerin möchte gerne mehr zu den Alternativen zum Wirkstoff Methylphenidat erfahren. Der Ergotherapeut wünscht sich mehr Informationen zum Thema Suchterkrankungen und ADHS bei Erwachsenen. Auch Fallbesprechungen sind gewünscht. Die Themen werden nun geordnet, priorisiert und Sitzungen zugeordnet.

Justus und die Teilnehmenden des Qualitätszirkels sind zufrieden mit dem Auftakt. Termin und Thema für die nächste Zirkelsitzung stehen. Nach einer kurzen Feedbackrunde verabschieden sich alle und freuen sich schon jetzt auf den fachlichen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen.

Lust selbst aktiv zu werden? Dann informieren Sie sich unter www.kbv.de/qz -

- Datum:

- , Dauer: 01:49 Min. 01 Minuten 49 Sekunden

Hier können Sie das Video direkt herunterladen. Die zum Download bereitgestellten Videos dürfen mit Namensnennung, für nicht-kommerzielle Zwecke und in unveränderter Form genutzt werden. Die Bearbeitung, Abwandlung und kommerzielle Nutzung sind ausgeschlossen. Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0

Qualitätszirkel online planen und durchführen: So geht'sIn Qualitätszirkeln tauschen sich Ärzte und Psychotherapeuten mehrmals im Jahr fachlich aus. Das geht auch online.

Textfassung des Videos

Es geht doch nichts über den fachlichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. In unserem Qualitätszirkel konnte ich echt schon viel lernen.

Als Moderatorin habe ich mich gefragt, klappt das auch online so gut. Und ja, Onlinemeetings sind tatsächlich eine gute Ergänzung. Nicht nur in Pandemiezeiten.

Ob vor Ort oder digital - wichtig ist vor allem eine gute und verlässliche Planung. Dank der Videokonferenzen können wir uns jetzt bei Bedarf auch mal kurzfristig besprechen. Es fallen ja nicht nur die Fahrtzeiten weg, sondern auch lokale Abhängigkeiten. Sprich: Wir gewinnen nun Teilnehmende, die ansonsten nicht dabei sein könnten.Praktisch ist das auch bei Experteninterviews. Denn es ist ganz egal, wo sich ein Experte gerade befindet.

Natürlich besprechen wir auch online schwierige, anonymisierte Fälle aus dem Praxisalltag. Einfach den Bildschirm teilen und schon sind alle auf dem gleichen Stand.

Wir nutzen auch andere praktische Tools. Auf virtuellen Pinnwänden halten wir unsere Gedanken fest. Wir führen zwischendurch mal eine Umfrage durch. Und teilen uns in kleinere Arbeitsgruppen auf. Das ist genauso abwechslungsreich, wie bei unseren persönlichen Treffen.

Was mir als Moderatorin echt geholfen hat, waren die Tipps und Tricks im Leitfaden der KBV, übrigens auch zum Thema Aktive Pause. Einfach mal reinschauen! Außerdem gibt es da auch eine Checkliste, mit der ich sicherstelle, dass ich bei der Vorbereitung und Durchführung nichts Wichtiges vergesse. Holen auch Sie sich Inspiration für Ihren Online-Qualitätszirkel unter kbv.de/qz -

- Datum:

- , Dauer: 11:50 Min. 11 Minuten 50 Sekunden

Hier können Sie das Video direkt herunterladen. Die zum Download bereitgestellten Videos dürfen mit Namensnennung, für nicht-kommerzielle Zwecke und in unveränderter Form genutzt werden. Die Bearbeitung, Abwandlung und kommerzielle Nutzung sind ausgeschlossen. Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0

Tutorial: Ethikberatung im QualitätszirkelIm Modul Ethikberatung des Qualitätszirkels können die Teilnehmer ethische Fragen an Hand von Fallbeispielen besprechen und gemeinsam Lösungsoptionen entwickeln. Wie so etwas ablaufen kann, zeigt dieses Tutorial.

Textfassung des Videos

Dr. Friederike Bressel, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Psychotherapie, Qualitätszirkel-Tutorin:

Ich möchte Ihnen das Modul Ethikberatung aus dem Handbuch Qualitätszirkel der Kassenärztlichen Bundesvereinigung vorstellen. Es ist eines von mittlerweile über 30 Modulen, mit deren Hilfe ärztliche und psychotherapeutische Qualitätszirkel ein Thema strukturiert bearbeiten können.

Für den Moderator, die Moderatorin eines Qualitätszirkels stellt das Modul theoretische Grundlagen zur Verfügung, Arbeitsmaterialien und einen Vorschlag für den Ablauf der Moderation.

Alle Module sind online verfügbar auf der Internetseite der Kassenärztlichen Bundesvereinigung unter den Stichworten „Qualitätszirkel „, „Informationen für Qualitätszirkelmoderatoren“, „Qualitätszirkelmodule“.

Die synergistischen Effekte der Gruppenarbeit können dem behandelnden Arzt, Ärztin, Psychotherapeutin, Psychotherapeuten ein erweitertes Fallverständnis und Lösungsmöglichkeiten für ethische Konflikte zur Verfügung stellen.

Für eine Ethikberatung wird eine geschlossene Gruppe empfohlen in Form einer Intervisionsgruppe. Zur Vorbereitung eignen die sich die im Modul zur Verfügung gestellten Arbeitsblätter in Form einer Lesearbeit im Qualitätszirkel oder einer der online verfügbaren Einführungspräsentationen.

Was soll ich tun?

Medizinisches und psychotherapeutisches Fachwissen, rechtliche Vorgaben und ethische Richtlinien können manchmal darauf keine Antwort für den Einzelfall geben. Ethikberatung im Qualitätszirkel kann helfen, Antworten auf solche und ähnliche Fragen zu finden.

Was ist richtig, was ist gut, in diesem Fall?

Kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren?

Ist das was andere wollen das ich tue, richtig und gut?

Macht das was ich tue noch Sinn?

Was ist in diesem Fall gerechtes Handeln?

In einer Ethikberatung wird gemeinsam nach Antworten gesucht

In einer Ethikberatung wird gemeinsam nach Antworten gesucht: mithilfe der Vermittlung theoretischer Grundlagen, die helfen können, eine Antwort im konkreten Fall zu finden, indem die Möglichkeiten einer Gruppe zur Entwicklung von Handlungsoptionen und zur Diskussion genutzt werden, indem Handlungsoptionen abgewogen werden und eine nachvollziehbare und begründete Handlungsempfehlung entwickelt wird, wobei der behandelnde Arzt/die behandelnde Ärztin Psychotherapeut/Psychotherapeutin, unabhängig vom Ergebnis einer Ethikberatung, frei und allein verantwortlich in seinen Entscheidungen bleibt.

Ethische Grundlagen

Die medizinethischen Prinzipien nach Beauchamp und Childress:

Das Prinzip des Respekts vor der „Autonomie des Patienten“, das Prinzip des „Nicht–Schaden“, das Prinzip der „Fürsorge“ und das Prinzip der „Gerechtigkeit“: Diese Prinzipien stehen gleichberechtigt nebeneinander. Keines dieser Prinzipien ist von vornherein entscheidend, aber

das Prinzip des Respekts vor der Autonomie des Patienten ist den anderen Prinzipien vorgeordnet, d.h. es ist vorrangig zu betrachten, es ist immer und immer gleich zu Beginn der Überlegungen in die Überlegungen mit einzubeziehen.

Ethische Probleme lassen sich meistens darstellen als ein Konflikt zwischen zwei oder mehreren dieser Prinzipien.

Das Prinzip des Respekt vor der Autonomie des Patienten – I

Das Prinzip des Respekts vor der Autonomie des Patienten bedeutet Respekt zu haben vor dem Lebensentwurf des Patienten, vor seinen Zielen, Wünschen, vor seinen Werten, vor seinen Plänen. Es bedeutet im engeren Sinne, dass der Patient eine Entscheidungsfreiheit hat, in dem er einwilligen kann oder ablehnen kann in eine psychotherapeutische oder medizinische Maßnahme.

Voraussetzung für diese Entscheidungsfähigkeit ist immer Aufklärung. Aufklärung ist nicht nur die Vermittlung von Informationen. Wir müssen uns vergewissern, dass ein Patient die Informationen, die wir ihm mehr oder weniger gut dargestellt haben, auch aufnehmen konnte und verarbeiten konnte.

Die Vermittlung von Informationen muss begleitet sein von einer Gewichtung von Informationen durch den Arzt/Ärztin/Psychotherapeuten/Psychotherapeutin mit dem Patienten gemeinsam in seinem Lebensentwurf, was bedeuten diese Informationen für den Patienten.

Ein Patient kann seine Autonomie auf jeden Fall auch wahrnehmen, in dem er weitere Aufklärung ablehnt.

Respekt vor der Autonomie des Patienten - II

Respekt vor der Autonomie des Patienten bedeutet manchmal auch eine Einschätzung seiner Urteilsfähigkeit und gegebenenfalls die Ermittlung des Patientenwillens.

Im Modul befindet sich ein Arbeitsblatt zum Thema Aufklärung, Urteilsfähigkeit und Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwillens, das weitere Grundlagen bereithält, um den Patienten Autonomie zu ermöglichen.

Nicht-Schaden

Das Prinzip des Nicht-Schadens „primum non nocere“ ist ein sehr altes medizinethisches Prinzip, das stark bindend ist. Das Prinzip des Nicht-Schadens kann direkt in eine Handlungsempfehlung, in eine Handlungsanweisung eigentlich übersetzt werden.

Ärztliches oder psychotherapeutisches Handeln soll vor allem und als erstes nicht schaden, d.h. möglicher Nutzen und Schaden einer ärztlichen oder psychotherapeutischen Handlung muss immer gegeneinander abgewogen werden.

Schaden kann als körperlicher Schaden durch eine medizinische Maßnahme entstehen, aber auch im Rahmen einer Psychotherapie zum Beispiel durch Verletzung der Schweigepflicht. Die Identifikation von Risikokriterien, für

Unterversorgung oder Überversorgung kann helfen, Schaden zu vermeiden.

Auch dafür gibt es ein Arbeitsblatt im Modul, das es sich lohnt anzusehen.

Fürsorge

Fürsorge für einen Patienten begründet das ganz besondere Verhältnis zwischen Arzt, Psychotherapeut und Patienten. Fürsorge ist eine Haltung aus der heraus Handlungen entstehen. Das Prinzip der Fürsorge kann nicht unmittelbar in eine Handlungsanweisung übersetzt werden.

Eine Voraussetzung für fürsorgliches Handeln ist Mitgefühl. Das ist sehr schön bei Beauchamp und Childress auch mit Hilfe des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter beschrieben.

Gerechtigkeit

Das Prinzip der Gerechtigkeit fordert eine gerechte Verteilung begrenzter Ressourcen. Ressourcen sind immer begrenzt, der Bedarf ist es nicht.

Die gerechte Verteilung begrenzter Ressourcen begleitet die Menschheitsgeschichte.

Eine gerechte Entscheidung muss abwägen unter anderem zwischen den Prinzipien der Gleichheit: alle Menschen sollen gleich behandelt werden. Aber

ist es wirklich gerecht, wenn ein Patient mit einer Erkältung den gleichen Anteil der „Ressource Zeit des Arztes“ erhält, wie ein Patient, der gerade frisch nach einem Herzinfarkt aus dem Krankenhaus entlassen ist.

Das Prinzip des Bedarfs: bedürftigere Patienten bekommen mehr Ressourcen, Demenzkranke bekommen mehr Pflegeressourcen.

Das Prinzip der Effizienz: begrenzte Ressourcen sollen möglichst nutzbringend angewandt werden. Das ist zum Beispiel in der Transplantationsmedizin mit ein Prinzip was beachtet wird.

Fidelity

Ethische Konflikte als Konflikte zwischen ethischen Prinzipien

Mithilfe dieser Visualisierung soll noch einmal dargestellt werden, in welcher Beziehung die vier medizinethischen Prinzipien nach Beauchamp und Childress zueinander stehen und welche Bedeutung sie haben.

Ethikberatung im Qualitätszirkel

In einer Ethikberatung im QZ geht es zunächst um die Sammlung von Informationen zum medizinischen Behandlungsverlauf, zum psychotherapeutischen Behandlungsverlauf und um die Klärung der Beziehungsebene.

Ethische Konflikte können sowohl als individueller Konflikt, also als Gewissenskonflikt im Arzt/im Psychotherapeuten entstehen, aber auch als Konflikt zwischen Arzt, Therapeuten und dem Patienten/der Patientin, zwischen den Angehörigen mit den Angehörigen, mit den Angehörigen anderer Berufsgruppen, die an der Behandlung beteiligt sind. In dem Moment haben wir auch ein Beziehungsproblem. In diesem Zusammenhang ist es unerlässlich, die Beziehungsebene zu betrachten und analog zum Vorgehen in der Patientenfallkonferenz das Beziehungsproblem zu formulieren und nach Lösungen zu suchen. Bei der Patientenfallkonferenz sprechen wir sowohl ein medizinisches Problem als auch ein Beziehungsproblem und suchen nach Lösungsmöglichkeiten, um eine Handlungsempfehlung für eine medizinische Problematik zu formulieren. Bei der Ethikberatung müssen wir auch das Beziehungsproblem beachten, aber auch ein ethisches Problem. Insofern überschneiden sich Patientenfallkonferenz und Ethikberatung.

Zeichnung

Was soll getan werden? - das ethische Problem - I

Ein Vorschlag für die Moderation einer Ethikberatung:

In der Divergenzphase geht es um eine ungewichtete Sammlung von Antworten auf die Fragen: Was möchte der Patient? Welche Handlungsoptionen gibt es? Welche Handlungsoptionen gibt es noch?

Was für weitere, modifizierte Handlungsoptionen gibt es? Welche medizinethischen Prinzipien drücken sich in diesen Handlungsoptionen aus? Warum sollte man in diesem Fall ein Prinzip durchsetzen lassen in der Handlungsoption? Warum sollte man in diesem Fall einem Prinzip den Vorrang geben?

In der folgenden Konvergenzphase geht es um die Einengung der Handlungsoptionen hin zu einer Handlungsempfehlung oder einer differenzierten Handlungssempfehlung oder auch mehreren Handlungssempfehlungen.

Was spricht dafür, einem medizinethischen Prinzip in diesem Einzelfall ein höheres Gewicht zu verleihen? Wie kann man eine Handlungsempfehlung für den behandelnden Arzt / Psychotherapeuten begründen?

Der Arzt oder Psychotherapeut, der den Fall vorgestellt hat, bleibt in seiner Entscheidung frei und in seinem Handeln verantwortlich. Er hat aber eine begründete und transparente Handlungsempfehlung nach der er weiter vorgehen kann.

Fallbeispiele

Zum Beispiel ein Patient mit Kolon-Carcinom wird operiert mit der dringlichen Empfehlung, für eine ambulante Chemotherapie entlassen, die er aber in der Praxis ablehnt. Was soll der behandelnde Arzt /Ärztin/ Psychotherapeut/Psychotherapeutin tun?

Es wird natürlich entsprechend der Entscheidung des Patienten keine Chemotherapie durchgeführt. Dafür spricht natürlich die Rechtslage und das Prinzip der Autonomie. Aber es wird sorgfältig eine depressive Reaktion differenzialdiagnostisch abgeklärt, wie ist seine Lebenssituation, wie sind seine Perspektiven, wie ist seine Persönlichkeitsstruktur, auch vor der Erkrankung, und gegebenenfalls behandelt.

Und es werden weitere Aufklärungsgespräche, gegebenenfalls mit Bezugspersonen, angeboten. Das entspricht dem Prinzip der Fürsorge. Und es wird in einem ausführlichen Gespräch nachdrücklich und gegebenenfalls wiederholt auf die schlechte Prognose für den Patienten ohne Durchführung der Chemotherapie ausdrücklich hingewiesen. Auch das dem Prinzip der Fürsorge entsprechend.

Solche und ähnliche Fälle lassen sich mit Hilfe einer Ethikberatung bearbeiten. In einer Gruppe entstehen erfahrungsgemäß vielfältige Lösungen und Handlungsempfehlungen, die für solche schwierigen Situationen hilfreich sind und die Frage beantworten helfen, was soll ich tun.

Ich möchte Sie herzlich dazu einladen, dieses Modul für sich zu nutzen, mit seinen theoretischen Grundlagen und dem Vorschlag für die Moderation in ihrem eigenen Qualitätszirkel. -

- Datum:

- , Dauer: 13:54 Min. 13 Minuten 54 Sekunden

Hier können Sie das Video direkt herunterladen. Die zum Download bereitgestellten Videos dürfen mit Namensnennung, für nicht-kommerzielle Zwecke und in unveränderter Form genutzt werden. Die Bearbeitung, Abwandlung und kommerzielle Nutzung sind ausgeschlossen. Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0

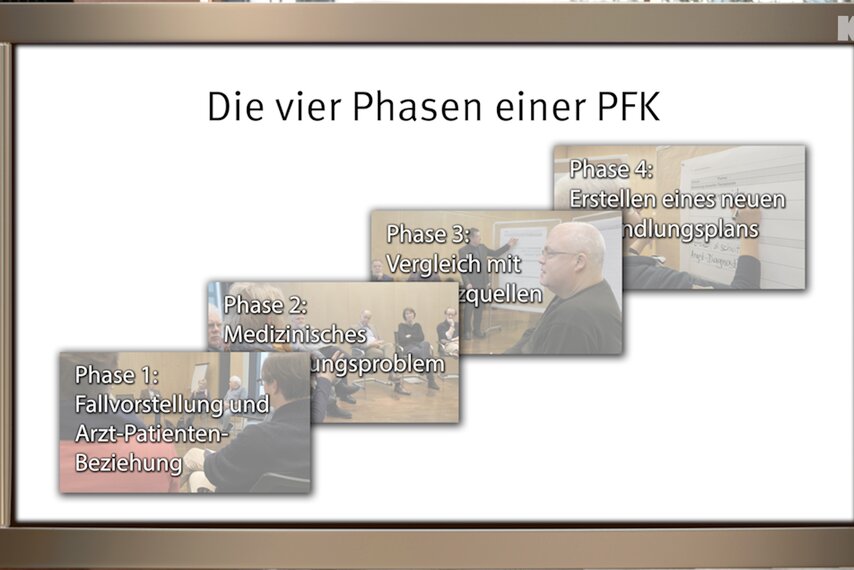

Tutorial: Wie moderiere ich eine Patientenfallkonferenz im Qualitätszirkel?Qualitätszirkel sind bei ambulant tätigen Ärzten und Psychotherapeuten eine etablierte Form der Fortbildung. Ein hilfreiches Instrument dabei: die Patientenfallkonferenz (PFK).

Textfassung des Videos

Prof. Marcus Siebolds, Ausbilder der Qualitätszirkel-Tutoren

Herzlich Willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir möchten heute etwas ganz Neues ausprobieren um Sie als Moderatoren beim Erlernen eines Moduls zur Gestaltung eines Qualitätszirkels zu unterstützen. Wir werden heute ein Video-Tutorial für Sie darstellen, indem wir die Moderation der Patientenfallkonferenz mit Ihnen zusammen Schritt für Schritt erarbeiten wollen. Ziel des Video-Tutorials ist es, dass wir die Texte im Handbuch „Qualitätszirkel“ der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die Sie vor der Moderation lesen sollten, ergänzen durch dieses Video-Tutorial. Es soll Ihnen eine Unterstützung sein, den Qualitätszirkel mit der Patientenfallkonferenz möglichst ohne große Probleme ein erstes Mal moderieren zu können. Die Patientenfallkonferenz ist ein fallanalytisches Verfahren. Wir wollen in diesem Verfahren drei zentrale Elemente zur Entwicklung eines neuen Behandlungsplans analysieren und aufarbeiten. Diese Elemente sind die Beziehung von Arzt und Patient in Ihrer Bedeutung für den Fallverlauf, die genaue Kenntnis der Krankengeschichte und das Wissen um die beste Evidenz, die wir zurzeit wissenschaftlich zur Behandlung des Fallproblems haben. Für den Fallvorsteller erbringt die Patientenfallkonferenz am Ende einen neuen Behandlungsplan, den er mit in seine Praxis nehmen kann. Für die Zuhörer passiert ein Lernen am exemplarischen Fall. Die Zuhörer werden in ihrer Praxis viele ähnliche Fälle haben, auf die sie das Ergebnis dann gut übertragen können.

Sprecherin: Eine Patientenfallkonferenz gliedert sich in vier Phasen, die aufeinander aufbauen. Jede Phase wird auf einem eigenen Plakat dokumentiert. Als erstes die Fallvorstellung gefolgt von der Arzt-Patienten-Beziehung, dann das medizinische Behandlungsproblem, drittens der Vergleich mit Evidenzquellen und in Phase vier dann schließlich der neue Behandlungsplan. Sehen wir uns die vier Phasen im Einzelnen an. In der ersten Phase gibt die Fallvorstellerin einen Überblick zu einem besonders komplexen oder schwierigen Behandlungsfall in ihrer Praxis. Anschließend analysieren alle gemeinsam die Beziehung zwischen Ärztin und Patienten, die sich im Laufe der Behandlung bisher entwickelt hat.

Siebolds: Wenn Sie die Patientenfallkonferenz moderieren, erschrecken Sie bitte nicht über einen ersten 20-minütigen Teil, indem wir die Beziehung zwischen Arzt und Patient besprechen. Für Sie wichtig dabei ist immer, dass die Thematisierung der Beziehung ja eine ganz große Ressource innerhalb des Qualitätszirkels aufgreift, unsere Erfahrung ist, dass dieser Teil der Patientenfallkonferenz der lebendigste ist und Sie oftmals ein Problem haben ihn zeitlich zu begrenzen.

Sprecherin: Erst in der zweiten Phase wird der medizinische Behandlungsverlauf dargestellt, also Anamnese, Diagnostik und Therapie. In der Gruppendiskussion können die Zirkelmitglieder Fragen stellen. Das soll helfen sogenannte blinde Flecken der Behandlung zu erhellen.

Teilnehmerin: Ich hatte für mich festgelegt, mich zwischenzeitlich nochmal mit ihrer Akte zu befassen und gedanklich da nochmal drüber nachzudenken. Da bot sich natürlich hier die Fallkonferenz ganz gut an, mein Problem loszuwerden.

Sprecherin: In den Phasen 1 und 2 haben Sie den Fall kennengelernt. Was ist bisher geschehen? Wie stellt sich die Arzt-Patienten-Beziehung dar? Und welche konkreten Maßnahmen wurden bisher ergriffen? In der dritten Phase wird verglichen: Anamnese, Diagnostik und Therapie des vorgestellten Falls einerseits, mit den verfügbaren Evidenzquellen andererseits.

Siebolds: Wir wollen uns nun das dritte Plakat der Patientenfallkonferenz anschauen. Es geht hier um die Gegenüberstellung der bisherigen klinischen Praxis und der verfügbaren besten Evidenz. Häufig ist dieses Plakat der Einstieg in die vertiefende Arbeit mit der Methode der Evidenzbasierten Medizin. Wichtig dabei ist, dass wir das was wir bisher als gute klinische Praxis in unseren Sprechstunden machen vergleichen mit dem, was zum Beispiel in Leitlinien, Reviews oder in Originalarbeiten steht. Der Vergleich soll die Teilnehmer zu einem kritischen Urteil über ihre eigene Evidenznutzung anregen und sie nachdenklich machen. Durch das Gegenüberstellen verhindern wir eine Wertung einzelner Beiträge.

Sprecherin: Manchmal reicht in dieser einen Sitzung hierfür die Zeit nicht aus oder es fehlen die technischen oder logistischen Möglichkeiten die Evidenzquellen zu beschaffen. Dann ist eine zweite Sitzung hilfreich, beispielsweise mit einen sogenannten Experteninterview oder Journal Club oder aber in Form des Moduls Methoden und Instrumente der Evidenzbasierten Medizin. So kann sich aus Phase 3 auch eine Zirkelsequenz ergeben zur fortgesetzten Arbeit an der zentralen Frage zum vorgestellten Fall.

Teilnehmer: Dass Sie die jetzt vielleicht so fürs Erste mitnehmen und dass wir bei der nächsten Sitzung diese vielen Komplexfragen, die sich ja hier noch gestellt haben, vielleicht noch einmal näher analysieren.

Siebolds: Als Tipp: diese Zirkelsequenzen sollten nicht länger als drei bis vier Sitzungen sein, damit der Zirkel auch noch andere aktuelle Themen gut bearbeiten kann. Die Patientenfallkonferenz würden Sie dann immer an den Anfang einer Zirkelsequenz stellen, um vom realen Fall auf die Analyse der Evidenzquellen im Modul Evidenzbasierte Medizin Leitlinien über zu gehen und dann kommt oft ein dritter Schritt in der Zirkelsequenz, dass Sie sich einen lokalen Experten einladen, der zu Fragen, die nicht in den Evidenzquellen stehen pragmatisch handhabbare Antworten gibt. Das Experteninterview hat einen großen Charme: der eingeladene Experte bekommt ein Medienverbot. Die Zirkelmitglieder stellen ihm Fragen, die sie für wichtig halten und er muss in einer kollegialen Beratung so darauf antworten, dass der Kollege das am nächsten Tag nutzen kann. Diese Methode hat sich sehr bewehrt um das ständige berieselt werden mit Vorträgen in Zirkeln etwas abzumildern. Wir werden oft gefragt, welche Bedeutung die Patientenfallkonferenz in der Arbeit psychotherapeutischer Qualitätszirkel hat. Bei Psychotherapeuten haben wir eine Gemengelage. Sie ist beschrieben durch die Kultur der Intervision von Fällen, die sie seit Jahren auf sehr hohem Niveau betreiben und die als eine der Stärken psychotherapeutischer Qualitätssicherung gelten kann.

Sprecherin: Anders als in der Körpermedizin stehen in der Psychotherapie meist keine randomisierten kontrollierten Studien zur Verfügung. Dennoch kann es auch für Psychotherapeuten hilfreich sein, sich im Rahmen der Patientenfallkonferenz im Qualitätszirkel auszutauschen. Etwa zur Frage welche verfügbare externe Evidenz auf den konkreten Behandlungsfall anwendbar ist. Gut geeignet ist hierfür zum Beispiel die Methode des Journal Clubs. In der vierten und letzten Phase erarbeiten alle im Zirkel gemeinsam einen neuen Behandlungsplan für den vorgestellten Fall. Dieser Plan kann dann unmittelbar in die weitere Behandlungspraxis einfließen.

Siebolds: Achten Sie darauf, dass das Plakat am Ende der Patientenfallkonferenz auf jeden Fall vollständig abgearbeitet wird. Tragen Sie Therapieziel, Diagnostik und Therapie in der von der Gruppe erarbeiteten Weise ein. Der letzte Eintrag auf dem vierten Plakat gerät oft ins Hintertreffen. Er fällt schlichtweg aus. Meistens durch den Zeitverbrauch in der sehr lebendigen Diskussion der Patientenfallkonferenz. Diesen Teil „Wie rede ich mit den Patienten über Veränderungen“ müssen Sie unbedingt bearbeiten. Das ist wenn man so will der Transferschritt vom Zirkel und seiner Ergebnisse zur Verbesserung der Behandlung des Patienten hin zur Sprechstundenwirklichkeit des vorstellenden Kollegen. Überlegen Sie hier, wie man den Patienten ansprechen kann, wie man ihn für Veränderungen gewinnen kann, wie man ihm aber auch zum Beispiel mitteilt, dass der vorstellende Arzt diesen Patienten, anonym, in einer Gruppe von Kollegen vorgestellt hat, um sich mit ihnen zu beraten, was man noch besser machen kann.

Sprecherin: Alle vier Phasen sind durchlaufen, das heißt alle vier Moderationsplakate sind vollständig ausgefüllt und es gibt einen neuen Behandlungsplan für den vorgestellten Fall. Nun soll die Fallvorstellerin Gelegenheit zu einem Fazit erhalten. Wie hat sie die Patientenfallkonferenz erlebt und was nimmt sie für ihre Behandlungspraxis mit?

Teilnehmerin: Am Ende jetzt von der Fallkonferenz möchte ich erstmal allen danken für die guten Ideen. Ich denke, ich habe vor allem davon profitiert, dass viele verschiedene Kollegen da sind und von vielen Blickrichtungen die Patientin auch gesehen haben.

Siebolds: Ich möchte Ihnen gern jetzt einige Hinweise zur Moderation der Patientenfallkonferenz geben, die sich in einer 20-jährigen Evaluations- und Moderationspraxis als sehr wichtig erwiesen haben. Die erste wesentliche Festsetzung ist, dass Sie bitte nicht gleichzeitig moderieren und auf den Plakaten dokumentieren. Sie müssen sich im Zirkel einen Dokumentar suchen, der auf Ihren Zuruf hin auf den Plakaten die Zurufe dokumentiert. Der Dokumentar moderiert bitte auf keinem Fall mit. Das führt zu großer Verwirrung am Anfang Ihrer Moderationspraxis. Wenn Sie ein sehr geübtes Paar von Moderator und Dokumentar sind, können diese Grenzen auch ruhig ein bisschen verwischen. Das braucht aber einiges an Übung. Das Zweite, was Sie bitte berücksichtigen, wenn Sie die Patientenfallkonferenz moderieren, ist die Tatsache, dass wir oftmals sehr ehrlich gemeinte Wortbeiträge von Teilnehmern hören. Eine in der Evaluation immer wieder aufgefallene Problematik ist, dass der Moderator den Wortbeitrag eines Qualitätszirkelmitgliedes noch einmal neu formuliert, ihn wendet, ihn reflektiert. Das ist überaus problematisch, weil die Zirkelteilnehmer das als oftmals sehr entwertend erleben, das was sie ernsthaft in den Zirkel beitragen wollten, wird vom Moderator noch einmal uminterpretiert. Es gilt hier ganz nachdrücklich das Gebot der Wörtlichkeit. Wir nehmen das, was einer im Zirkel zum Fall sagt wörtlich. Verkürzen können Sie sehr lange Beiträge sehr gut, wenn Sie den Beitrag Geber ansprechen „Kannst du es bitte in ein, zwei Worten zusammenfassen“.

Sprecherin: Alle vier Phasen der Patientenfallkonferenz finden Sie auch im KBV-Handbuch „Qualitätszirkel“ beschrieben. Ebenso im Sicheren Netz der KVen und der KBV.

Siebolds: Liebe Kolleginnen und Kollegen, was Sie sehen konnten ist, dass die Patientenfallkonferenz allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht hat. Die Stärke der Patientenfallkonferenz ist, dass wir ein fallanalytisches Verfahren anwenden, das die Realität Ihrer Arztpraxis, nämlich das Arbeiten mit einzelnen Fällen, genau anschaut und sie dabei unterstützen soll. Die Lebendigkeit der Patientenfallkonferenz entsteht dadurch, dass alle merken, dass sie ganz ähnliche Fälle bearbeiten. Das führt auch dazu, dass man einen zunehmenden Respekt vor der Unzulänglichkeit und vor der Schwierigkeit des eigenen Handelns bekommt. Ich hoffe, dass unser Video-Tutorial Ihnen eine Hilfe dabei sein kann, selber die Patientenfallkonferenz zu moderieren. Haben Sie am Anfang und beim ersten Mal keine zu hohen Ansprüche an Ihre Moderation. Wenn Sie die vier Plakate gut ab moderieren und der Gruppe genug Raum lassen aktiv zu diskutieren, trägt sich diese Dramaturgie von ganz alleine. Ich hoffe Sie haben viel Spaß mit der Patientenfallkonferenz und danke für Ihr Interesse, dass Sie sich unser Video angeguckt haben. Auf Wiedersehn.

Weitere Informationen rund um Qualitätszirkel finden Sie im Internetangebot der KBV.